今、ある塾生さんと変身作戦を進めています。

イメージを変えるのに一番大きいのはヘアスタイル。

ということで、あれこれネットから似合いそうなヘアスタイルをご紹介しました。

あとは担当美容師さんの腕とセンス次第。

次は服装。

まずはコートから。

今はコートの季節ではありますが、もうすぐ春になるので、ここはマフラーをお顔に合う色に変えてもらうことで進行中。

マフラーは一番選びやすい商品なのですが、毛玉になりやすい素材は避けた方がいいですね。

襟元で結ぶと毛玉になりやすいので、コートの襟型と相談して決めます。

少し明るめの色で、元気そうに見える色をおすすめしています。

私は過去に真っ赤なコートを着ていたことがあるのですが、赤のコートはテンションが上って最高です。

でも、そんな時のマフラーは黒にしていました。

他にも真っ赤でロングのコートを一目惚れで買ったことがあります。

これは真冬用ではないので、マフラーではおかしいのですが、襟元が大きく開いているので、お洋服と合わないときにはスカーフが欲しくなります。

さんざんデパートやらネット販売を探しましたが見つかりません。

そこで思いついたのが「帯揚げ」です。

帯揚げなら色は豊富ですし、スカーフ代わりに使えます。

ということで検索すると、なんと!

着物の生地を創っているところで、後継ぎさんが洋服にも使えそうなシルク生地の製品を販売しているサイトを見つけました。

ここで赤と黒のグラデーションに染め上げた帯揚げもどきのスカーフを購入してピッタリ!

あとは、レディースにこだわらないで、メンズの商品も見てみます。

この前塾生さんが褒めてくださったマフラーは、実はメンズ売り場で見つけたものでした。

オレンジ色に模様が入っていて、それが素敵だなと思ったのです。

今の時代のメンズはなかなかカラフルですよ(^o^)

あ、そうそう。赤のハンドバッグも楽しくなります。

赤を選ぶ時は、ちょっと小さめの方が可愛いですね。

赤のハンドバッグに負けないオーラを持っている人は、赤の大きめでも大丈夫。

ところで、ハンドバックはピンからキリまであって、一番迷うところかもしれません。

でも、私は使い勝手を最優先しています。

決してブランドで買うことはしません。

素材とデザインで決めます。

しかし、なぜかエルメスって使用済みのものでも高価な値段で取り引きされるんですよね。

使ってみた感じでは、エルメスより使い良いブランドもあるのですが。

そのバッグに何を入れたいのか?

それがはっきりしていたら、バッグ選びで悩むことはありません。

私は先に「こんなデザインで、こんなサイズのバッグがほしい」と決まっていて、それに合うものを探します。

どうしてもない場合は作ってもらうことも考えます。

昔、横浜に住んでいた時、伊勢佐木町にお気に入りのハンドバッグ屋さんがありました。

そこの商品は皮の状態がとてもよいのと、デザインが素敵なものが多かったのでよく通っていました。

ある時、ニシキヘビの小さな小さなバッグを購入したのですが、とても使い勝手がよくて、みんなにも素敵だと褒められました。

(実は、このバッグを持っているときは、本当によくお金が入って来ました。)

これよりもう少し大きくて、パープルのバッグが欲しかったのですが、横浜のあちこちのお店に行ってもなかなかありません。

そこで、例のお店に希望のデザインを伝えたところ、「うちで作りましょうか?」と言われて、工場から皮を運ばせて見せてくれました。

どうせ作るならと、好みの色に染めてもらいました。

これもかなり評判のよいバッグになりました。

仕事が変わって、A4サイズの書類が入るバッグが必要になったとき、東京のデパートでピッタリのバッグを見つけたのですが、1色だけでは洋服が変わった時困ります。

それで、同じデザインで色違いを希望したところ、「ご希望の色で作りましょう」と言ってくれました。

こうして同じデザインのバッグが、色違いで4個出来上がりました。

現在は、仕事の内容に合うデザインのものをメインにして、同じデザインで6個持っています。

お洋服の色に合わせて持ち替えています。

あ、バッグだけでなく、寝具も希望どおりの物がない場合は、デパートでも受注してくれますよ。

シーツでも布団カバーでも受けてくれます。

その代わり少し期間がかかるのと、ちょっと割高になりますが、それは当然のことですね。

物を買うときには、あくまでも「こんなのがほしい」というのを決めましょう。

それが決まらないという人は、常々こだわりが少ないのだと思います。

そういう人はこだわり派の人に相談するとよいです。

たくさんの情報を持っていて、教えてくれるでしょうから。

模倣でもよいから、最初はこだわり派のお勧め品を使ってみて、そこから自分なりの使い勝手を構築していけばよいのです。

決して安売りに騙されてはいけません。

これは服装に限らず、台所用品や食器でも同じです。

実際に使ってみて、デパートなどで手にとってみて、目や手で確認するようにしましょう。

いきなりネットだけで決めようとすると、リスクを伴います。

でも、見る目が育ってきたら、ネットでも買えるようになります。

私は買う目的がなくてもデパートをウロウロするのが好きです。

新しい発見があったり、新商品に触れたり、気がついたら相当な歩数を歩いていたりします。

あ、これって健康のためにはよいかも(笑)

太陽の光は浴びられないけど。

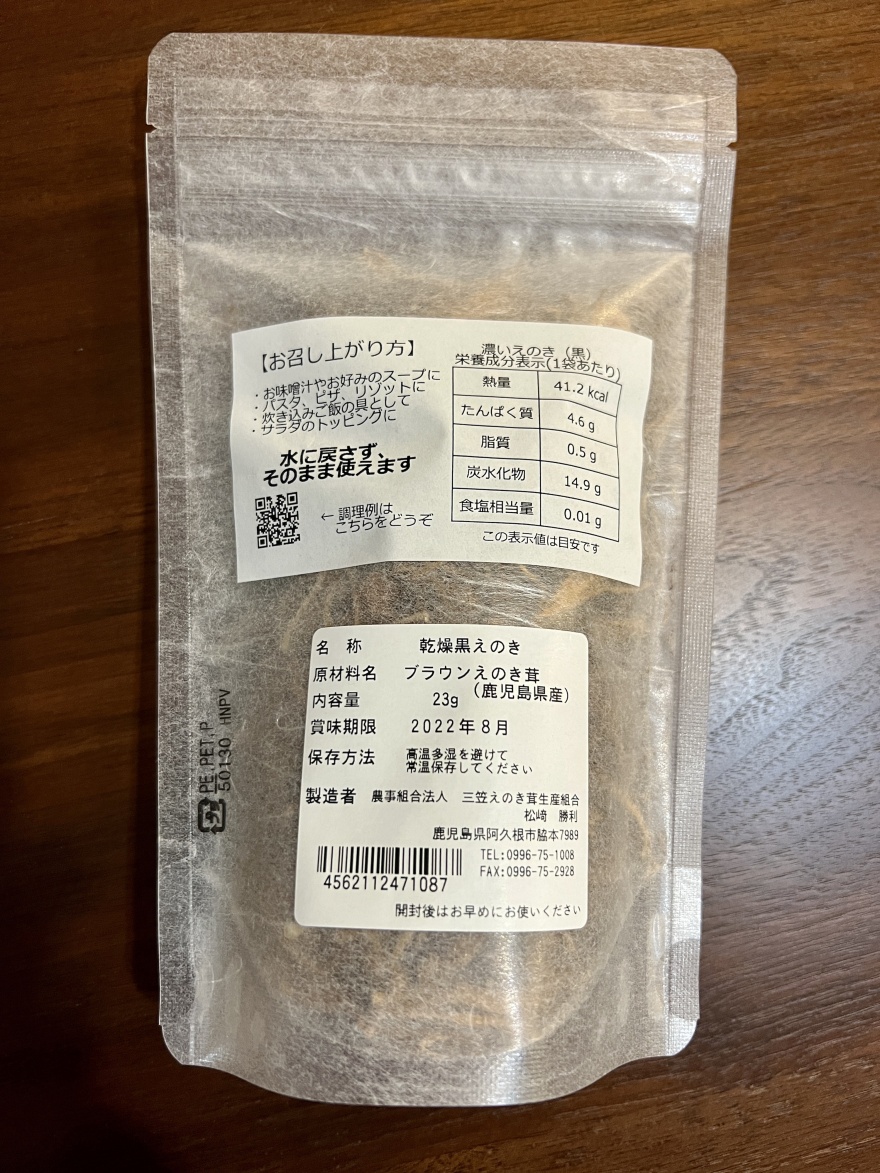

これはザックリ織ったタイシルクです。

お安いのですが色が気に入って買いました。

季節の変わり目のちょっと肌寒いとき、バッグに忍ばせておくと重宝します。

地味なコートのときには、こんな鮮やかな色でお顔周りを華やかにすると元気が出ますよ。

ブルーは陰性な色なのですが、光沢は陽性の輝きをもたらしてくれます。

(塾長によって桂剥きされていく牛蒡)

(塾長によって桂剥きされていく牛蒡) (中川式鉄火味噌 料理:京料理人 中川善博&スタッフ麗可 マクロビオティック京料理教室 むそう塾)

(中川式鉄火味噌 料理:京料理人 中川善博&スタッフ麗可 マクロビオティック京料理教室 むそう塾) (中川式鉄火味噌 料理:京料理人 中川善博&スタッフ麗可 マクロビオティック京料理教室 むそう塾)

(中川式鉄火味噌 料理:京料理人 中川善博&スタッフ麗可 マクロビオティック京料理教室 むそう塾)

(教室の置花 マクロビオティック京料理教室 むそう塾)

(教室の置花 マクロビオティック京料理教室 むそう塾) (教室の掛花 マクロビオティック京料理教室 むそう塾)

(教室の掛花 マクロビオティック京料理教室 むそう塾)