ブログ内を検索する

-

最近の投稿

- これから開催予定の講座案内(2026.1.22現在)

- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在)

- 「中川式ハンドドリップ珈琲実習講座」開催のお知らせ

- 梅が咲いた 政治が動く 陰陽はいかに?

- 「春休み キッズクラス」受付開始のご案内

- 「春休み キッズクラス」日程のお知らせ

- 「スポット受講」ご希望者一覧 2026年1月13日現在

- 「おせちの盛付秘伝講座」受付開始のご案内

- 「おせちの盛付秘伝講座」受講ご希望者のお伺い 1/11現在

- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった!

- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在)

- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾)

- 「心に響く小さな5つの物語」「縁を生かす」

- 「医者が教える世界一やさしい薬のやめ方」崎谷博征著

- アックスヤマザキ「子ども向けミシン」の記事に泣けた朝

- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能

- 「中川式アジア料理講座 第1弾」受付開始のご案内

- 「2025年度秘伝コース」のおせち授業を終えて

- 脳梗塞後でもネクタイが結べるようになった!

- ポリファーマシー(多剤服用)の心配

- 京都 祇園石段下「いづ重」で感じたこと

- 味覚障害の夫でもご飯の味がわかるように炊き方を変えてみた

- 「中川式小豆絹玄米ごはん」の美味しさを塾生さんのコメントから

- 「冬休み キッズクラス」をプレゼントしたお母さん

- 2026年度のコース受付にあたって感謝を申し上げます

- 「2026年度(第1期)自由人(びと)コース7」受付開始のご案内

- 「2026年度(第2期)自由人(びと)コース6」受付開始のご案内

- 「2026年度(第3期)自由人(びと)コース4」受付開始のご案内

- 「2026年度(第4期)自由人(びと)コース3」申込開始のご案内

- 「2026年度(第6期)自由人(びと)コース2」受付開始のご案内

最近のコメント

- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった! に マクロ美風 より

- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった! に Namika より

- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾) に マクロ美風 より

- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾) に つむぎ より

- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能 に マクロ美風 より

- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能 に めぐ より

- マクロビオティックの陰陽を改めて 驚きのビーフシチュー に マクロ美風 より

- マクロビオティックの陰陽を改めて 驚きのビーフシチュー に おはる より

- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に マクロ美風 より

- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に 佐藤美奈 より

- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に マクロ美風 より

- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に 佐藤美奈 より

- 人は人に元気をもらうんだなぁと実感 夫のケース に マクロ美風 より

- 人は人に元気をもらうんだなぁと実感 夫のケース に てんこ より

- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に マクロ美風 より

- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に おはる より

- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に マクロ美風 より

- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に かのん より

- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に マクロ美風 より

- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に メロン より

- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に マクロ美風 より

- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に おはる より

- 「瞬速料理5品 夏バージョン」の開催について に マクロ美風 より

- 「瞬速料理5品 夏バージョン」の開催について に おはる より

- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在) に マクロ美風 より

- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在) に ここ より

- 私を支えて栄養補給してくれる仲間たち に マクロ美風 より

- 私を支えて栄養補給してくれる仲間たち に NANA より

- 介護生活の現実は両者の精神面の理解が大切だと実感 に マクロ美風 より

- 介護生活の現実は両者の精神面の理解が大切だと実感 に NANA より

カレンダー

アーカイブ

月別アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月

- 2007年3月

- 2007年2月

- 2007年1月

- 2006年12月

- 2006年11月

- 2006年10月

- 2006年9月

- 2006年8月

- 2006年7月

- 2006年6月

- 2006年5月

- 2006年4月

- 2006年3月

- 2006年2月

- 2006年1月

- 2005年12月

- 2005年11月

- 2005年10月

- 2005年9月

- 2005年8月

カテゴリー

- 講座のご案内・連絡事項 (1,223)

- 健康情報 (2)

- 新しいむそう塾 2022年 (28)

- 料理は呼吸と同じ (24)

- うれしかったこと (198)

- 玄米の炊き方講座 (216)

- お弁当の想い出 (6)

- 京料理人 中川善博の動画 (83)

- 京都やマクロビオティックのことなど (208)

- 塾生さんのメールから心に響いたこと (82)

- マクロビオティックの指導現場からシリーズ (431)

- むそう塾スタイル (51)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 (1,198)

- 食べたもののようになる (107)

- 料理人 中川善博の陰陽料理 (176)

- 中川式糠漬け (269)

- 中川式出汁巻き玉子 (24)

- 中川式鉄火味噌の体験談 (25)

- 幸せコース感想文 (36)

- マクロビオティックが楽しい♪ (3,575)

- 子育て・野口整体・アトピー (308)

- 男子厨房に立つ (17)

- 新型コロナウイルス (133)

- からだ (561)

- こころ・想い (533)

- 食べ物あれこれ (338)

- マクロ美風の陰陽落としこみ講座 (17)

- マクロ美風の家事アドバイス講座 (379)

- 陰陽ひとり立ち講座 (93)

- マクロビオティックの陰陽で考えてみよう (114)

- 体験談 (134)

- むそう塾の雰囲気(塾生の体験談を含む) (70)

- マクロ美風の体験的マクロビオティック (78)

- マクロビオティックと歯科治療 (24)

- 桜沢如一先生の陰と陽 (9)

- 本の紹介 (121)

- その他 (208)

- 「おしゃべり陰陽cafe 」 (11)

- マクロビオティックわの会 (9)

- 大森英櫻・磯貝昌寛 (8)

- むそう塾 パスポート発表 (204)

- プロが個人指導するマクロビオティック陰陽弁当 #musobento (90)

- ワーママさんの応援 (4)

- 中川善博の入院日記 (12)

- HP記事更新のお知らせ (9)

- 夫の病気関連 (9)

macro88のtweet

-

「本の紹介」カテゴリーアーカイブ

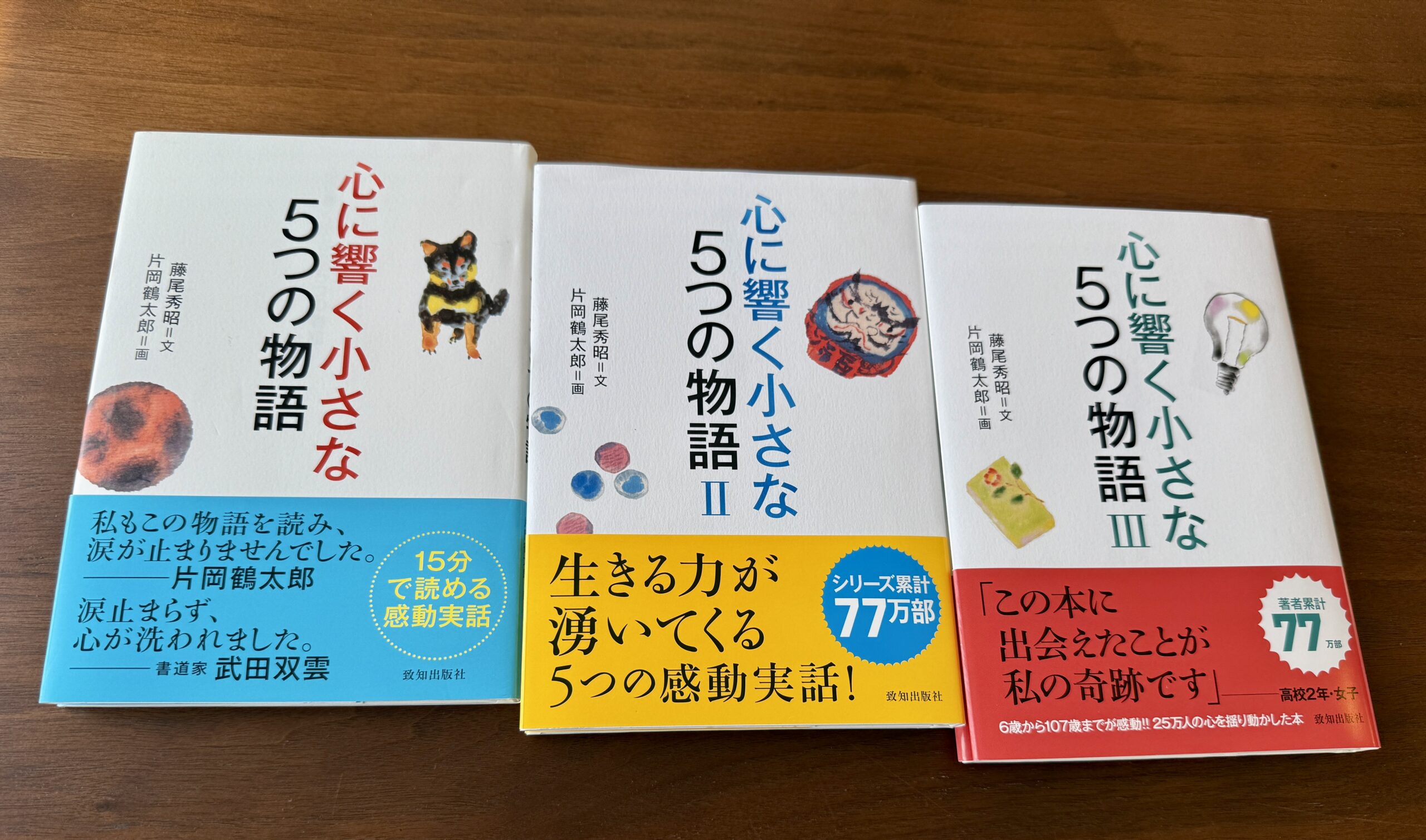

「心に響く小さな5つの物語」「縁を生かす」

過去に読んだ本で「心に響く小さな5つの物語」というのがある。

シリーズ1(ブルーの帯)の第5話に「縁を生かす」というのがあって、これが泣けるのである。

過去に評判になったせいか、この話が動画になっているのを知った。

本当は文字で読む方が感動するのだが、著作権の問題があるので全文のご紹介はできない。

動画でご紹介してみよう。

さあ、今年はどんな縁に出会えるだろうか?

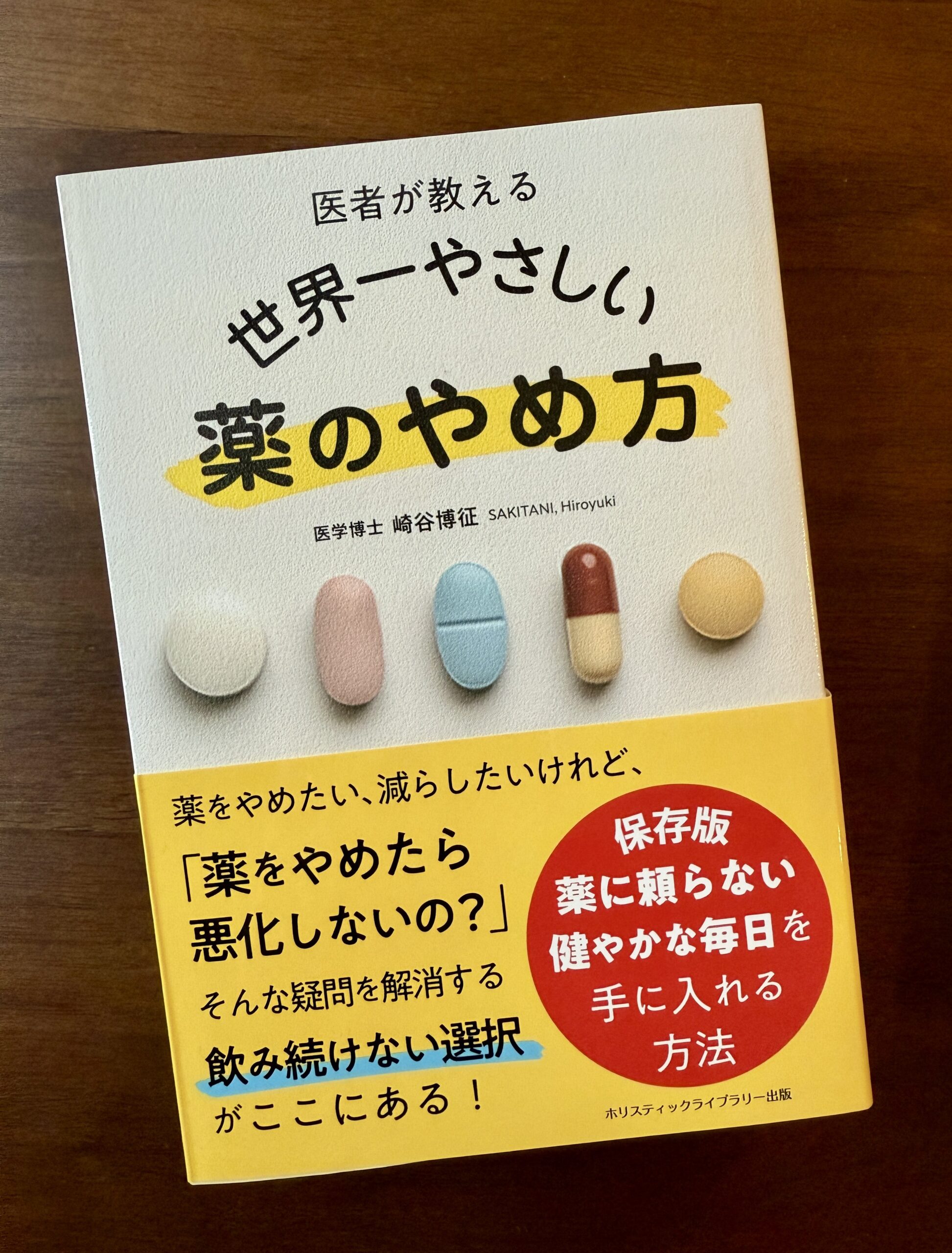

「医者が教える世界一やさしい薬のやめ方」崎谷博征著

私は20代で野口整体を知って、指導室や本部道場に通い、以来「氣」というものを大事にしてきました。

その結果、もう60年以上も薬に無縁の生活をしています。

マクロビオティックを知ったこともあって、食生活や暮らし全般に陰陽を意識して穏やかに暮らしています。

ところが今年の夏、突然夫が薬のお世話になる生活(脳梗塞)をスタートしてしまい、現在8種類の薬を飲んでいます。

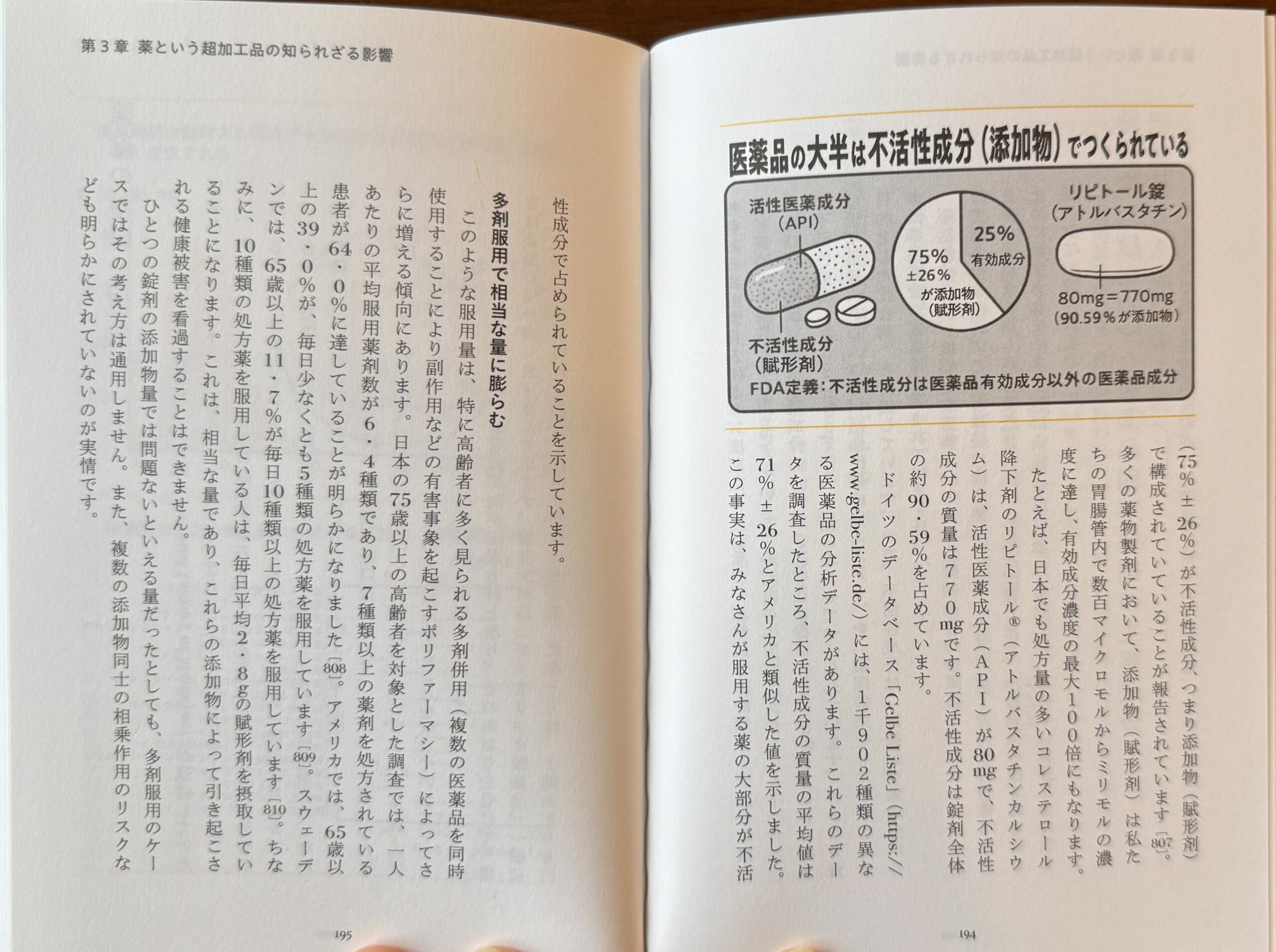

当然のことながら、私は多剤併用(ポリファーマシー 多剤服用)の影響を心配していますが、夫は多剤併用のことは意識していませんでした。

人間は本来、自分のことは自分で処理できる機能を備えているはずですが、その機能がうまくいかない時どうするかには個人差があります。

すぐ病院に行って薬のお世話になる人もいるでしょうし、私のように極力病院は避けたい人もいるでしょう。

そこは個人の生き方の問題なので私がとやかく言うことではないのですが、ただ知識として、薬にはこういう弊害もあるということを知っておいた方がよいと思っています。

数ある本の中で、素人にも解りやすい本を見つけましたので、ご紹介したいと思います。

***

【医者が教える世界一やさしい薬のやめ方】 医学博士 崎谷博征著

内容の一部をご紹介しましょう。

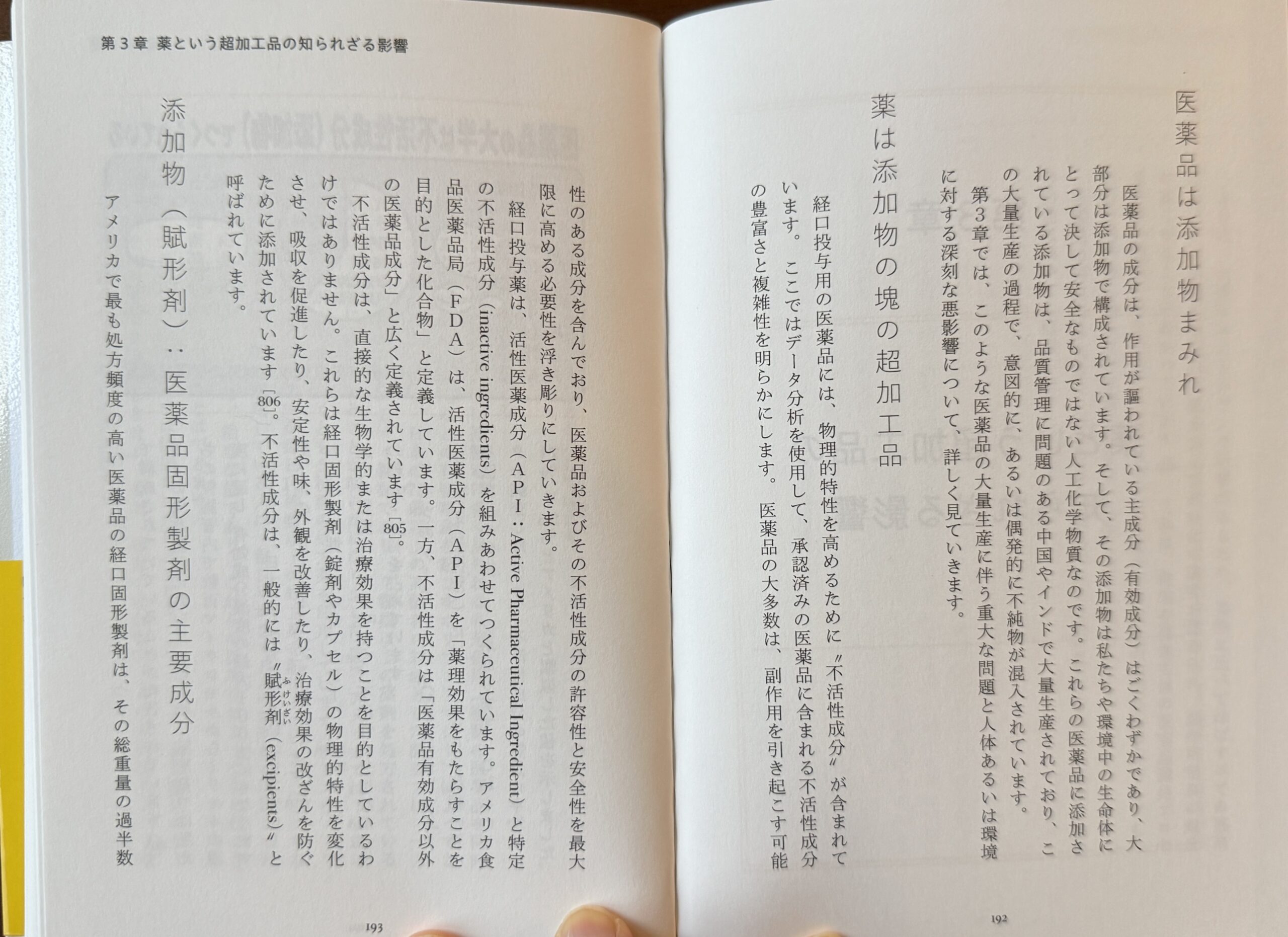

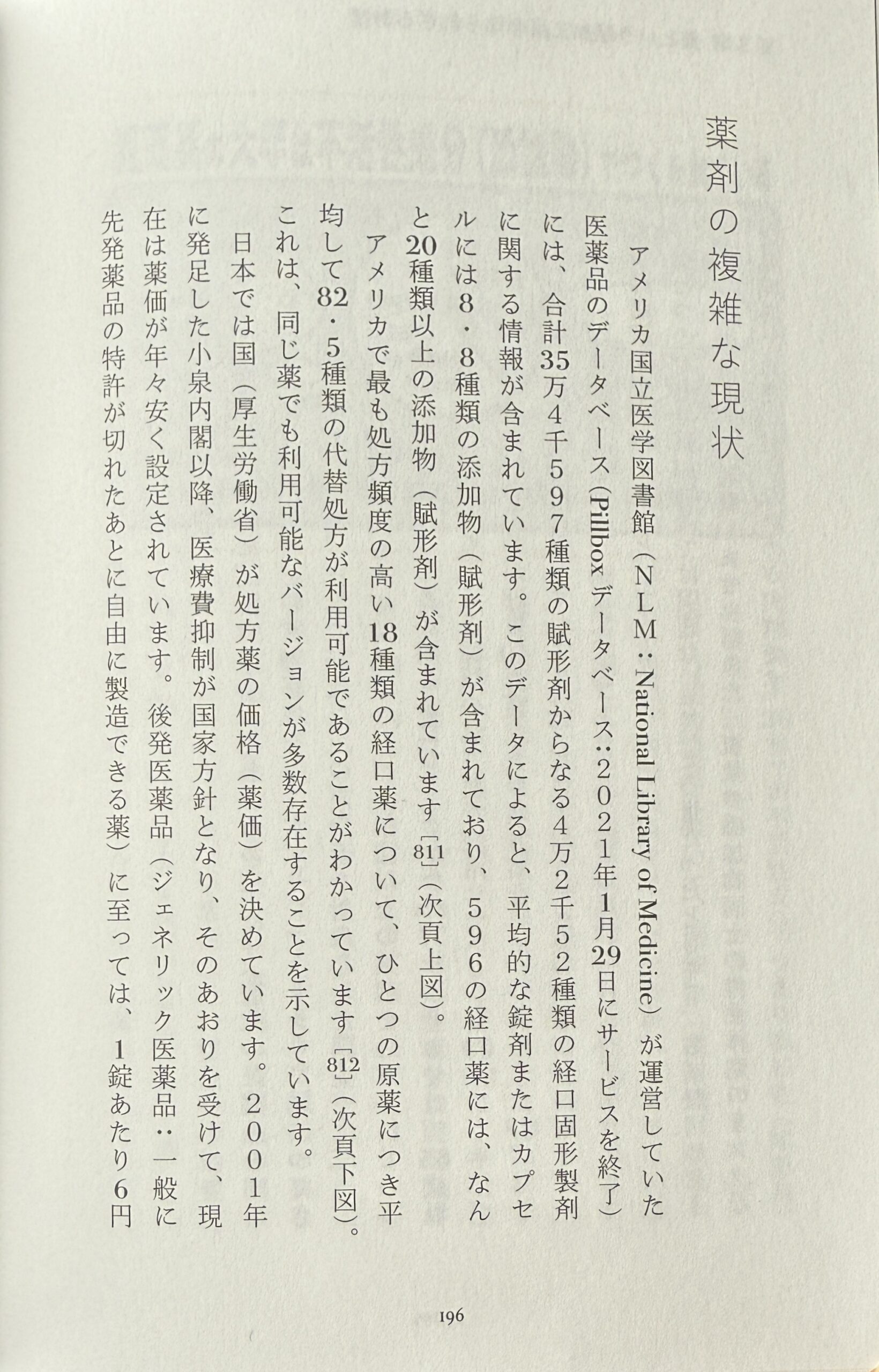

ーー医薬品の成分は、作用が謳われている主成分(有効成分)はごくわずかであり、大部分は添加物で構成されています。ーー

「薬は添加物の塊の超加工品」

普段のお食事で、添加物や加工食品を避けていても、薬はこれらの塊だと知るとゾッとしませんか?

ーーひとつの錠剤の添加物量では問題ないといえる量だったとしても、多剤服用のケースではその考え方は通用しません。また、複数の添加物同士の相乗作用のリスクなども明らかにされていないのが実情です。ーー

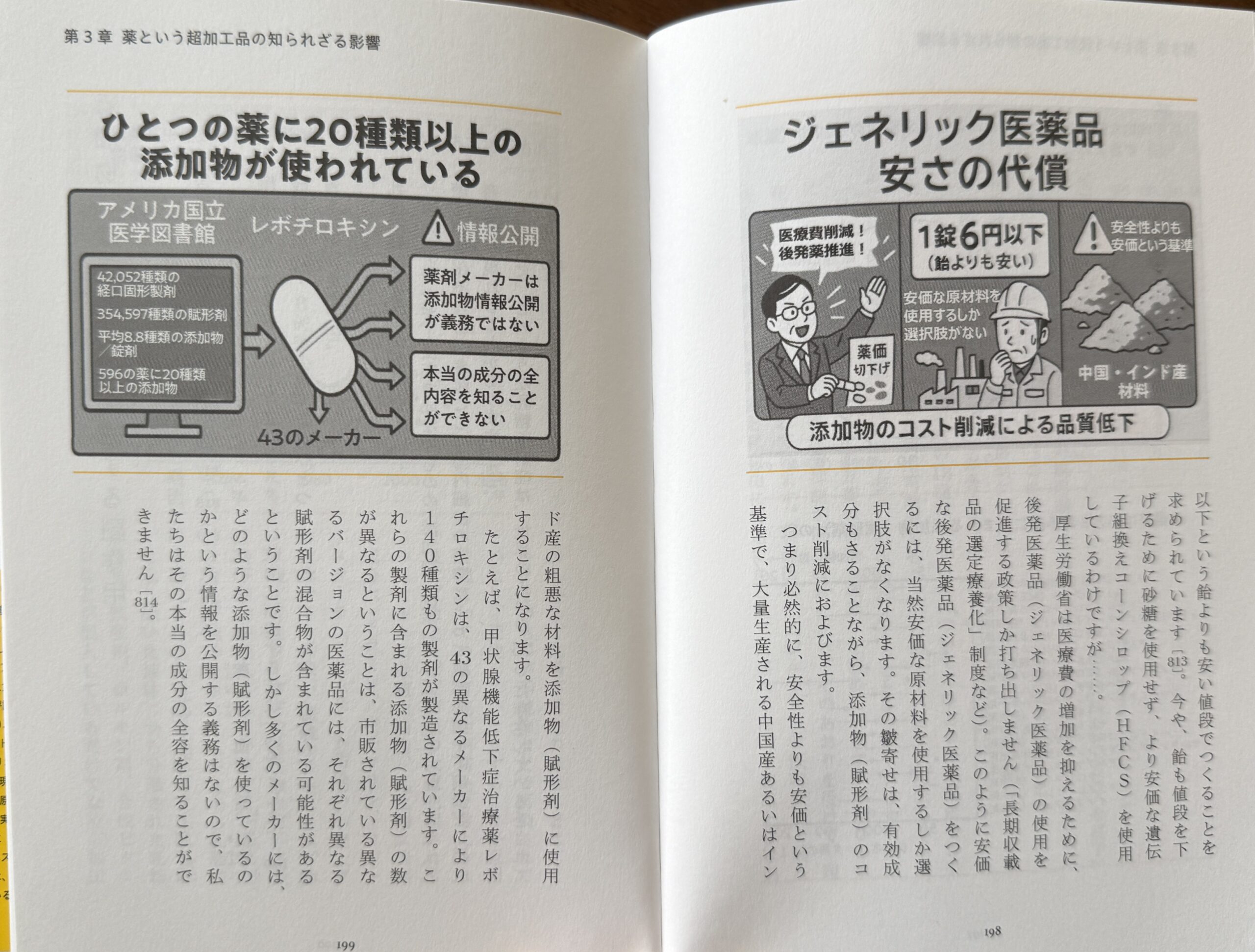

ジェネリックにも注意!

ーー必然的に、安全性よりも安価という基準で、大量生産される中国産やインド産の粗悪な材料を添加物(賦形剤)に使用することになります。ーー

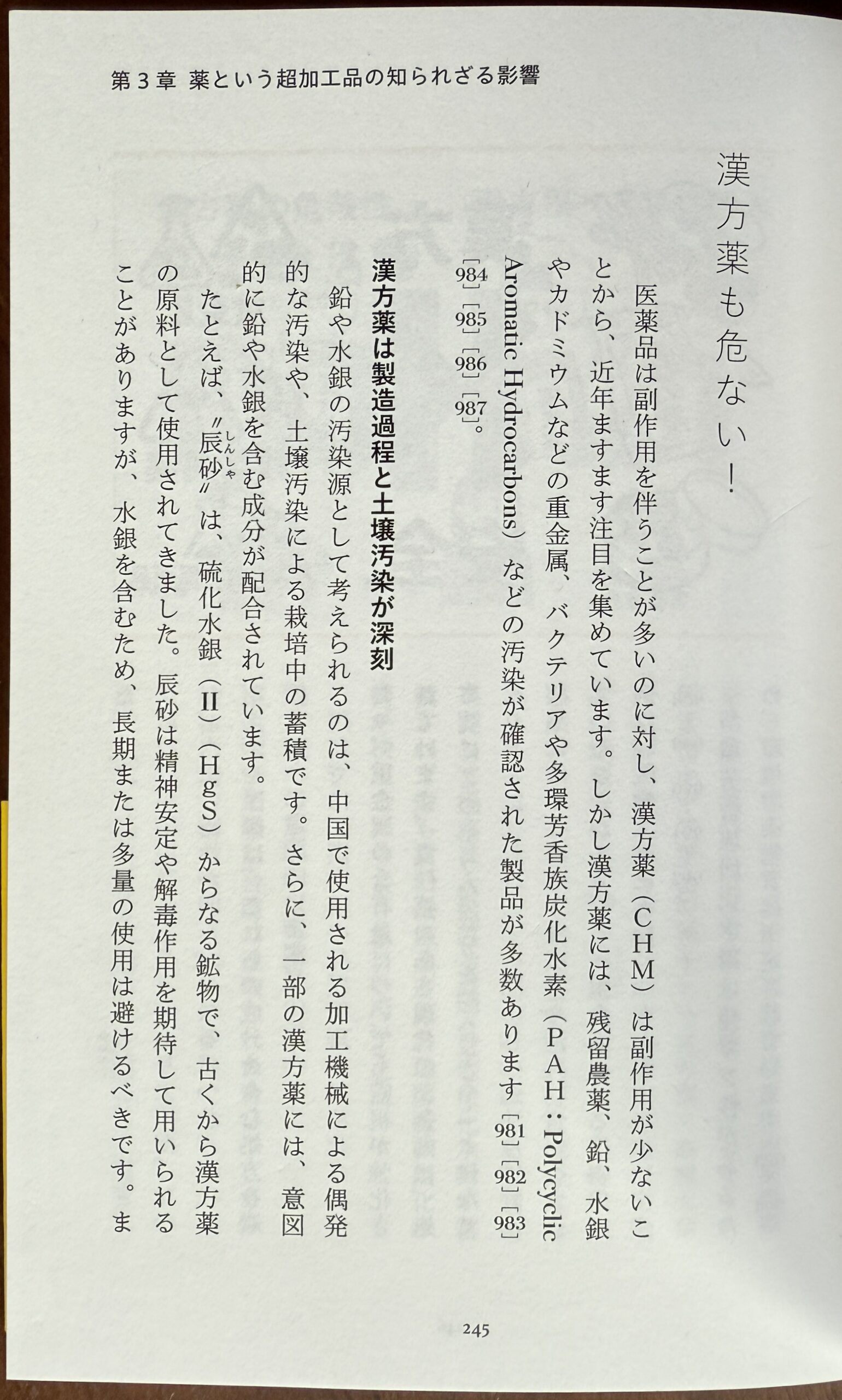

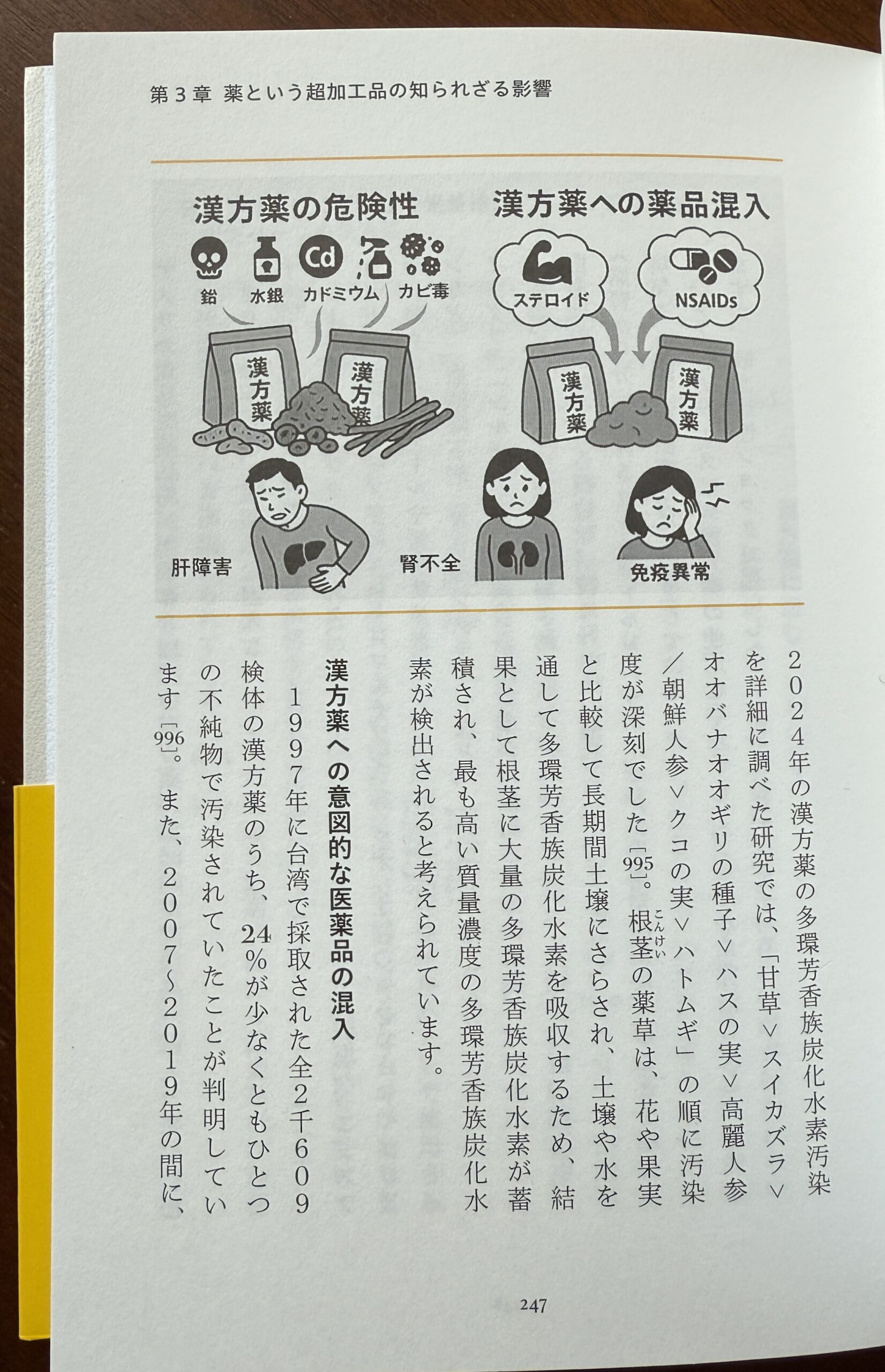

「漢方薬も危ない!」

一般的に漢方薬は安心できると思っていませんか?

しかし、ある中国籍のエコノミストは、「私は中国の漢方薬は汚染されているから飲まない」と公言しています。

今は栽培されたり、汚染されたりして、まともな漢方薬が手に入りにくいからだそうです。

なお、日本由来の漢方薬(和漢)はこの限りではありません。

最後に。

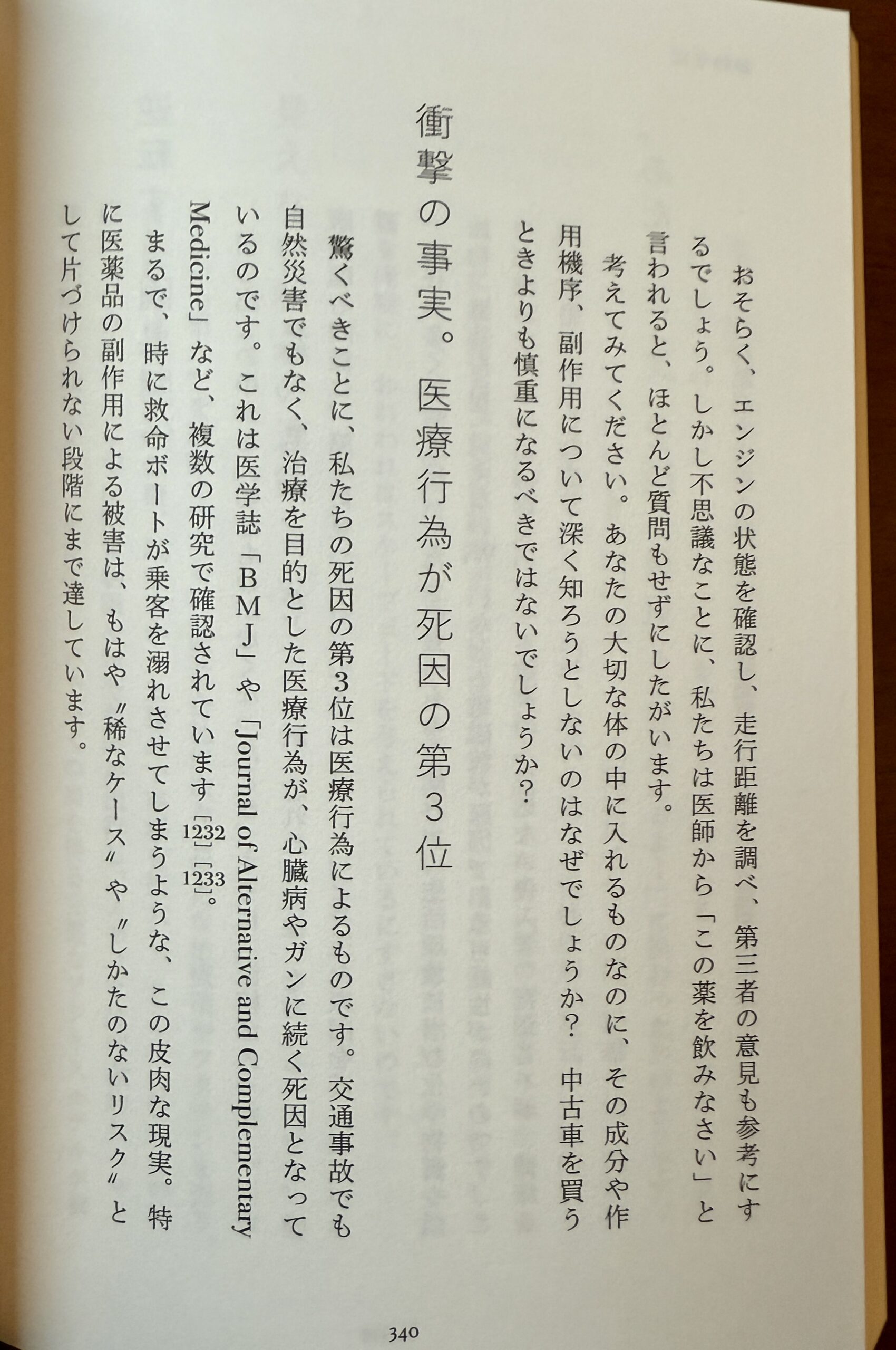

ーー私たちの死因の第3位は医療行為によるものです。ーー医薬品の副作用による被害は、もはや“稀なケース”や“しかたのないリスク”として片づけられない段階にまで達しています。ーー

以上のことを踏まえたうえで、慎重に薬に向き合いたいものです。

なお、サプリメントにも似たような問題がありますので、安易に薬やサプリメントを通販で購入しないよう気をつけましょう。

また、コレステロール値が高いと指摘されていても、すぐには薬に手を出さず、まずはこの本を読んでほしいと思います。

実はコレステロール降下剤(スタチン製剤)は怖いのです。

ちなみに、この本は下の写真の一番上にあります。

厚い(382P)のですが内容が面白いので、ついつい読み進められます。

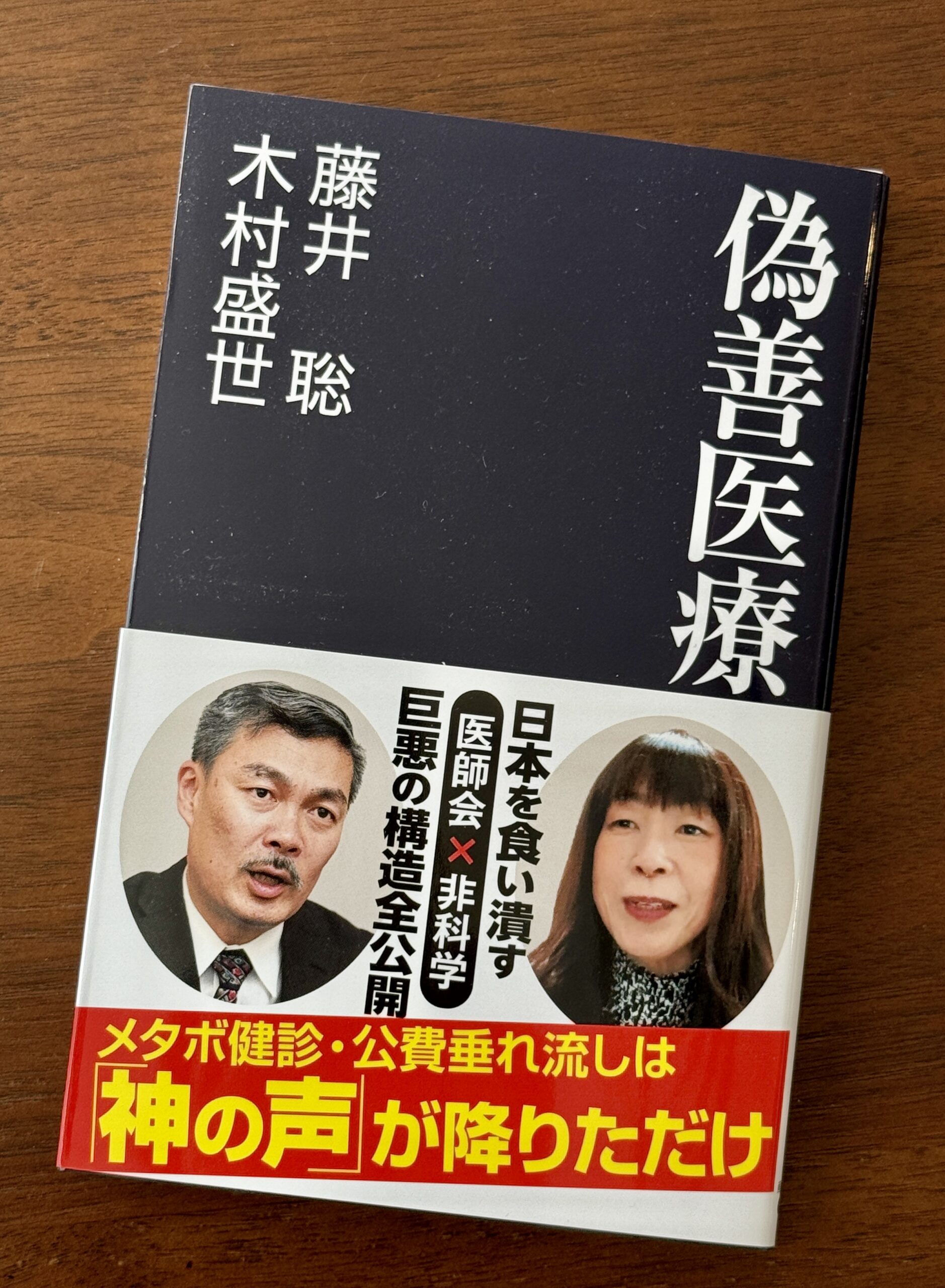

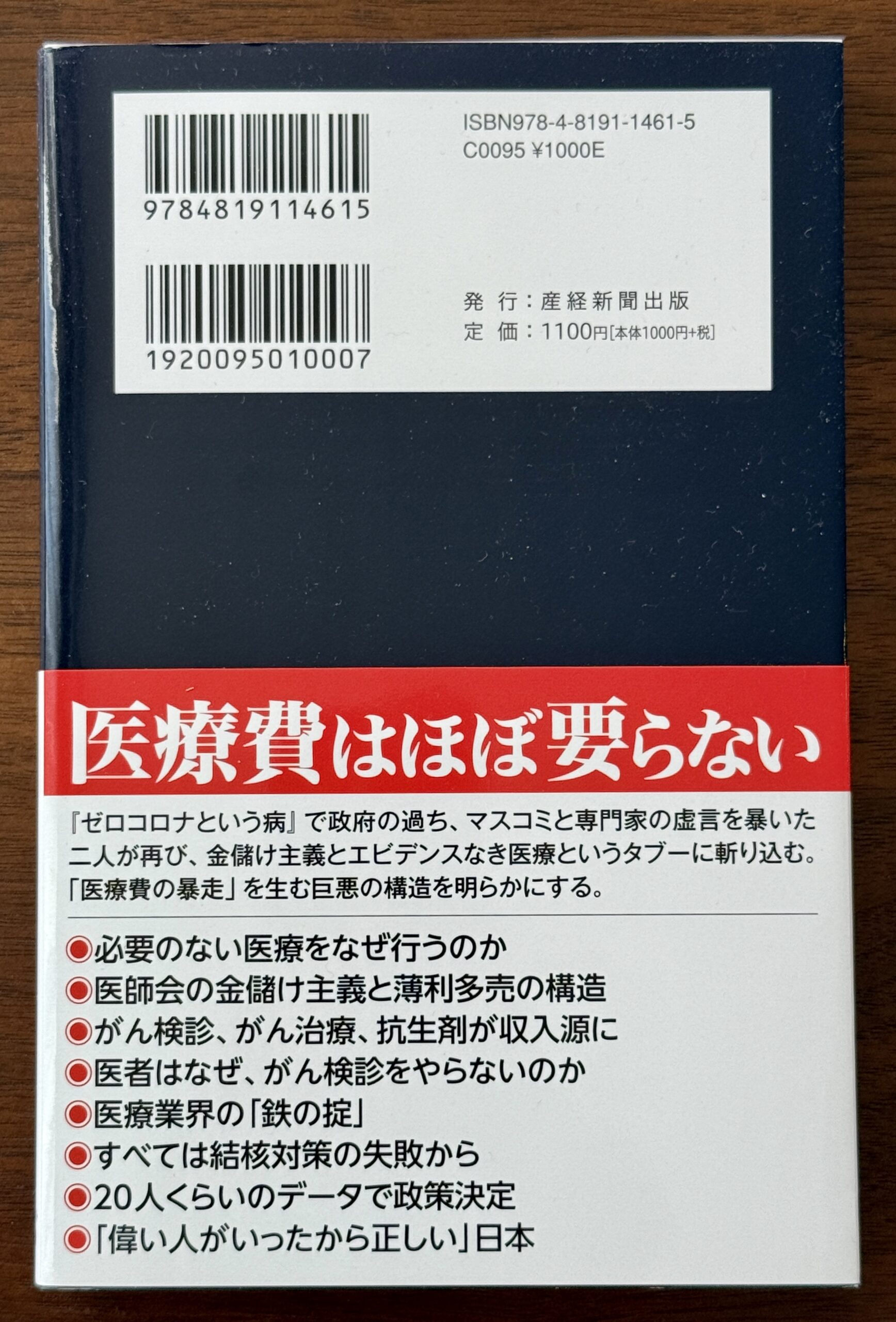

「偽善医療」藤井聡・木村盛世著

この本を読み進めると、きっと背中がザワザワしてくるでしょう。

ほとんどの日本人に心当たりがあるからです。

残念ながら、この私も…。

小学生の頃のBCG接種光景を想い出します。

もっと自然体で人は生きられるのではないか?

医療はどこまで必要なのか?

一人ひとりの覚醒が必要だと強く感じます。

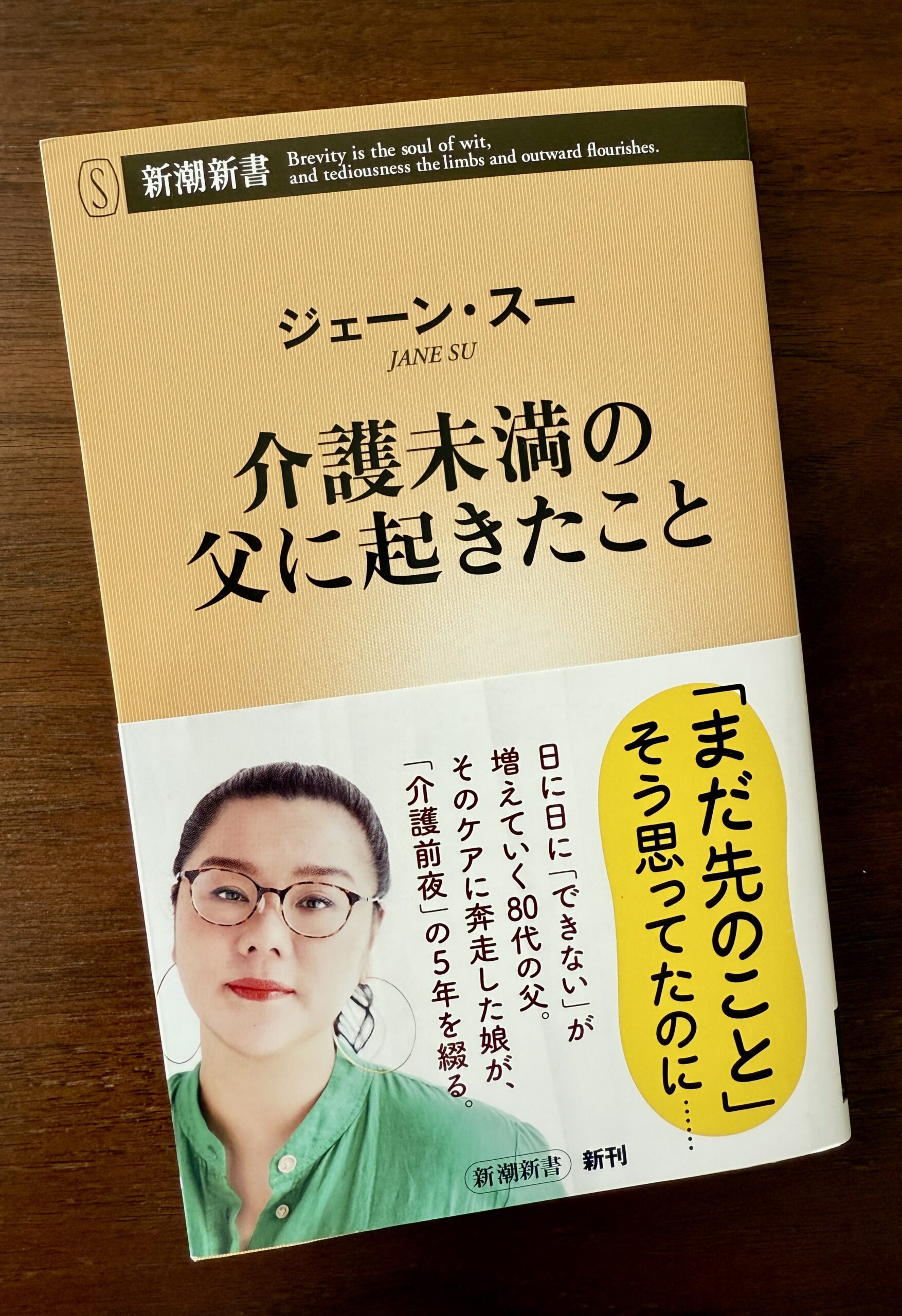

「介護未満の父に起きたこと」(ジェーン・スー著)を読んで

毎日を慌ただしく過ごしているときには、あえて、一瞬でもいいから現実を離れた行動が必要です。

これは他ならぬ陰陽の転換なのですが、私はもっぱらそれを読書で置き換えています。

読書といっても、それは電車の中でしか読みませんので、読み終えるには時間がかかります。

それでも読書は学びになることが多くて、ほんの一言でも今の自分には貴重な視点になります。

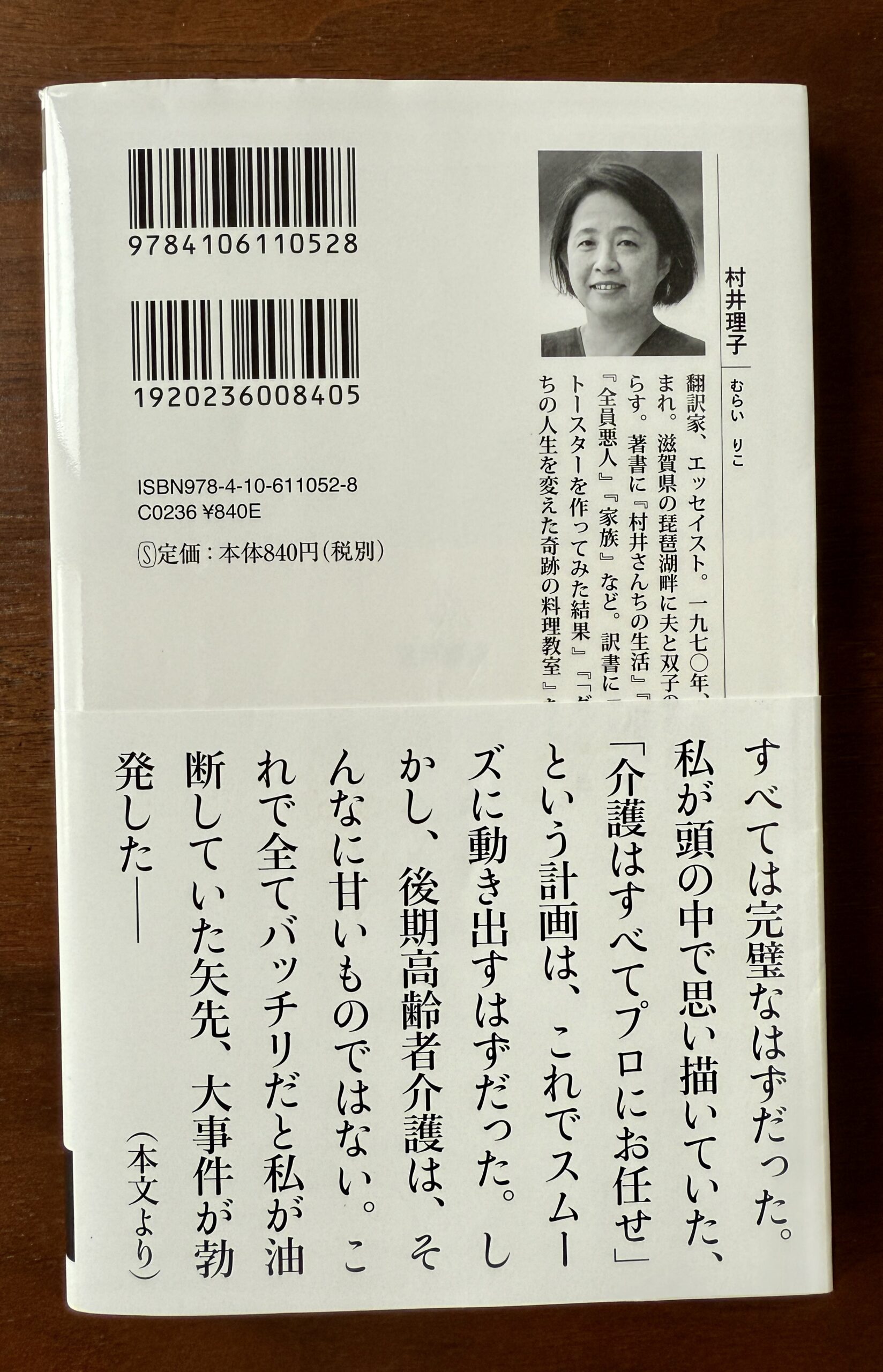

今回読み終えた本は、ジェーン・スー氏が書かれた「介護未満の父に起きたこと」です。

介護未満ってどういうことかなと思ったのですが、なるほど、人はこうして老いていくのかと学びになりました。

まずはできないことが増えていくんですね。

たとえばペットボトルの蓋が開けられないとか…。

今の私は、夫の「できないこと」と向き合う日々ですが、その中で「介護される人の気持ち」を知りたいと思っていたので、そういう意味でもこの本は参考になりました。

私が「マクロ美風の家事アドバイス講座」でも感じている内容もあって、「そうでしょそうでしょ」と思いながら読み進めました。

ところで、この本の中に「スマート介護」というのがありました。

親と子どもが離れていても、親がスマホを使えたら実現できることが増えるので、すごい方法だなあと感心しました。

アレクサ(Alexa)が搭載されたエコショーを使うのだとか。

和田亜希子さんのお名前も初めて知りました。

その方法を読んでいると、中川さんがご自宅のドアホンを取り替えた方法が、そのまま載っていて急に身近に感じてしまいました(笑)

スマートドアベルというのだそうです。

これだけでも飛躍的に便利なので、すごい時代になったものだと感心しているところです。

便利な方法は使ってみるのが一番ですね。

かなり陰陽転換になりましたよ(^^)

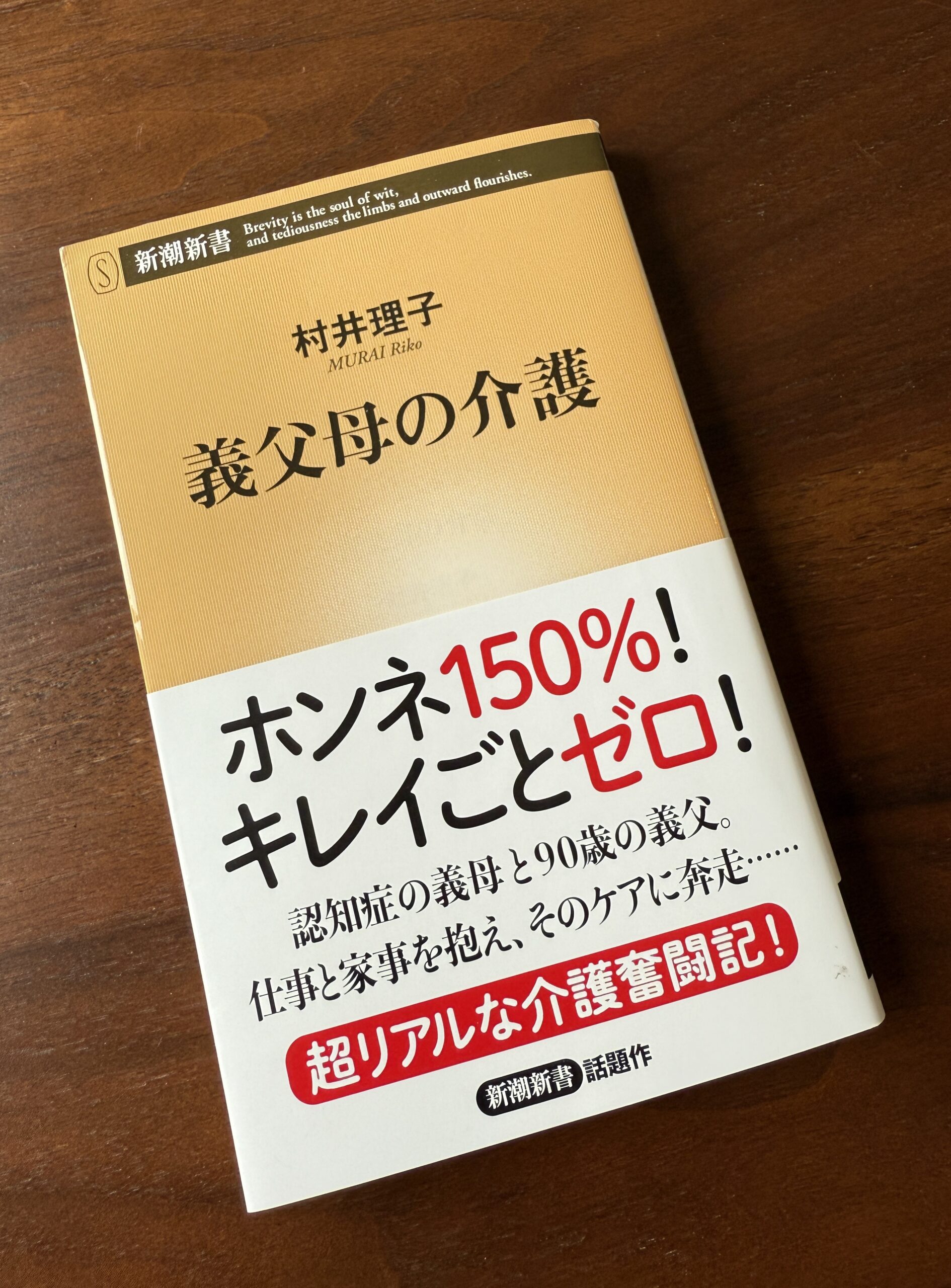

介護の現実を直視しながら「義父母の介護」を読む

7月17日に夫が脳梗塞で緊急入院してから、間もなく2か月半になります。

9月1日に退院してから、想像以上の展開が起きる日々が続き、ブログの更新もすっかり遠のいてしまいました。

無理して書いても良い氣を発しないと思い、あえて更新しないときもありましたが、何と言っても忙しすぎて、文章をつづる時間がとれませんでした。

唯一新幹線の中ではホッと一息つく気持ちになれるので、そんなときには本を読んでいます。

今の私にとっての本は、現実逃避の手段です。

現実を直視しすぎると精神的につらいので、あえて現実から離れるための方法としての読書です。

(息子は現実逃避の手段としてカメラを購入した模様)

読書といっても介護がテーマの本なのですが、この作者とはなんとなく波長が合って、以前から他の本も読んでいたのです。

そんな「村井さんちの介護」を、気軽におしゃべり感覚で学べる本です。

介護される人の心模様がよく分かって、学びになりました。

私は常々、人間関係を大事にした生き方をしたいと思っていました。

しかし、相手のテリトリーに入ることを余儀なくされる介護について、自分がどのようなスタンスでいれば相手の負担にならないのか、そのへんが知りたいと思っていました。

突然降って湧いた「老々介護」の現実に押しつぶされないために、とりあえずは現実逃避の時間を少しだけ新幹線の中で確保しています。

これで私は平常心を保てていますので、ご安心を(^o^)

実はね、これも陰陽を考えての方法なのです。

現実だけの時間は陽性になりすぎるので、そこから少し距離をとって陰性の時間を組み込むのです。

それで中庸に近づくわけですね。

ご心配してくださっている方から励ましのメールをいただき、大変ありがたく読ませていただいています。

中には介護経験者もおられて、思わず「ご苦労さまでした」と思ってしまいます。

私は今日も元気に頑張っていますので、ご安心ください。

なお、今は別の本を読んでいます。

読み終えたら、また感想を書きますね。

(義父母の介護 村井理子著)