[youtube width=”660″ height=”440″]https://youtu.be/A3KAjq1ue_U[/youtube]

凄い音がしていますねぇ。 今日は 「ジューンチャン!キキー」ってのは居ないんですね?お休みかな。

泥が出ているんだけどその泥を掻き出す作業になっています。 この泥に乗れたらねぇ。

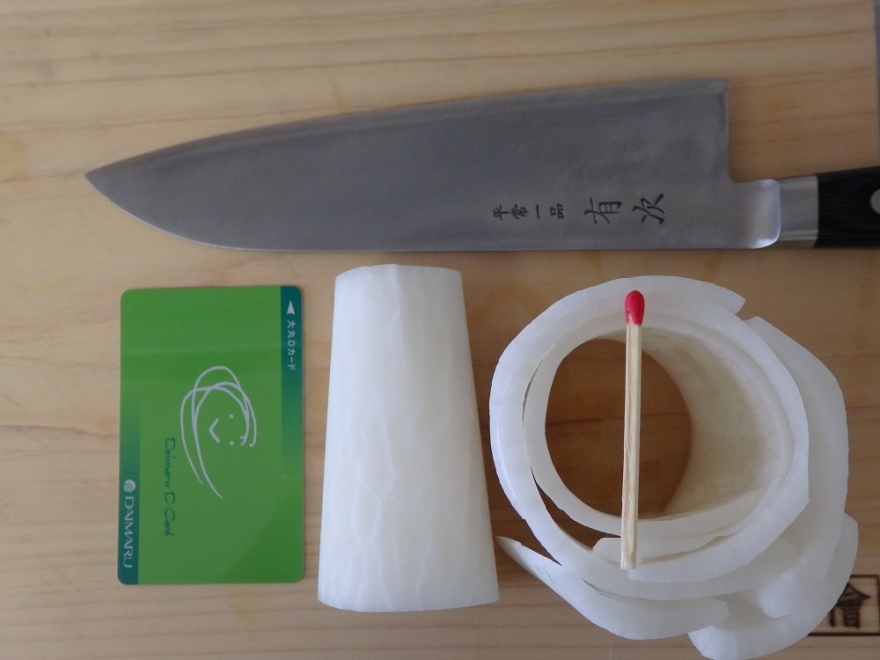

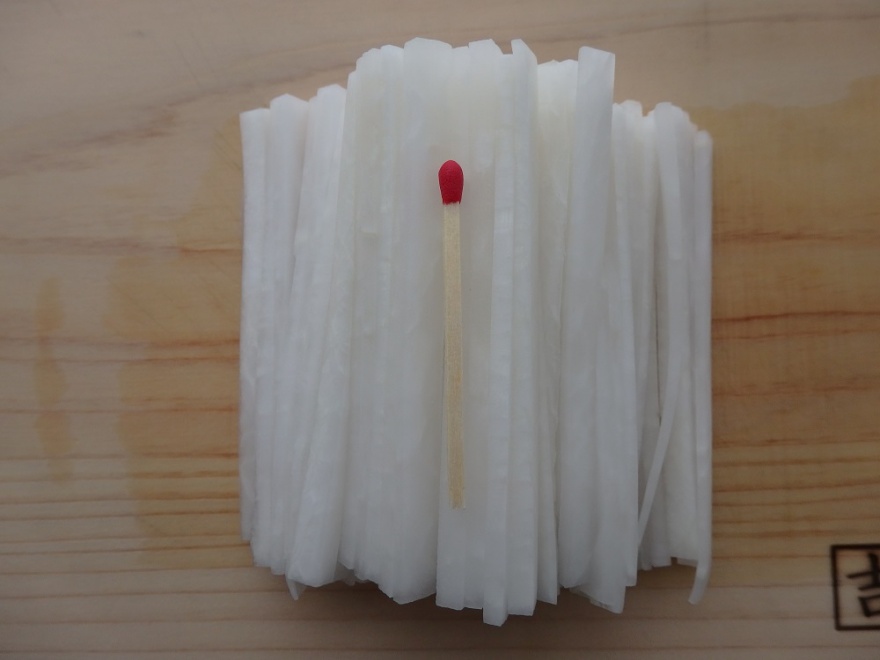

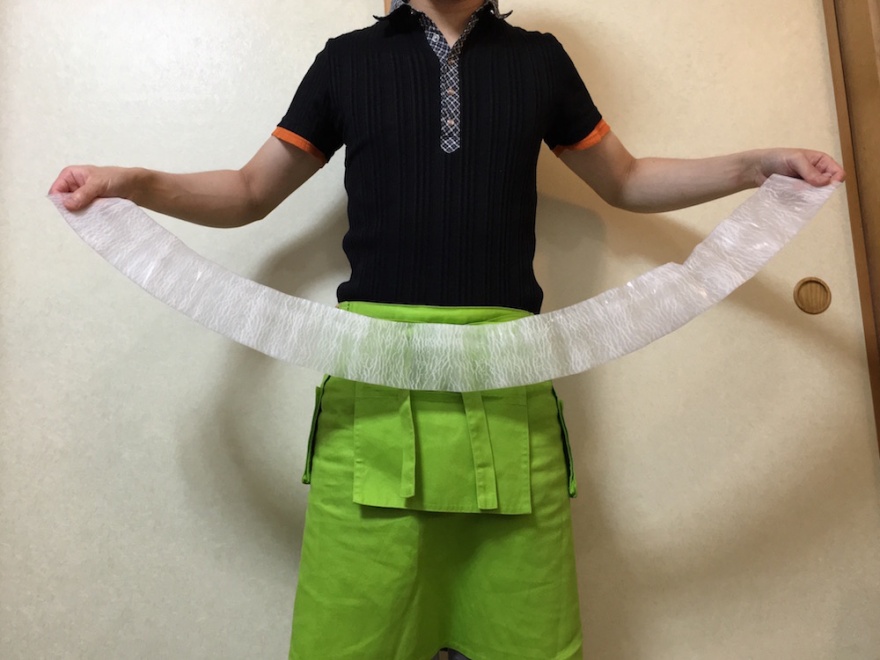

Air桂剥きのときから両脇が締まり過ぎです。神社でお詣りするときもこんなに脇を硬く締めるのですか?

Air桂剥きのときから左の指たちの角度が違いますね。ぜったいにやらないでくださいとみんなで約束した持ち方になっています。だから紙を送れていないのです。

あれれ?肝心の桂剥きが始まったと思ったら終わりました。 うーん 解せんなぁ。