砥石に包丁を押し付けてこすっています。

砥石からわずかに浮かせて前後させましょう。

「ほんまもんのマクロビオティック」がむそう塾にあります。

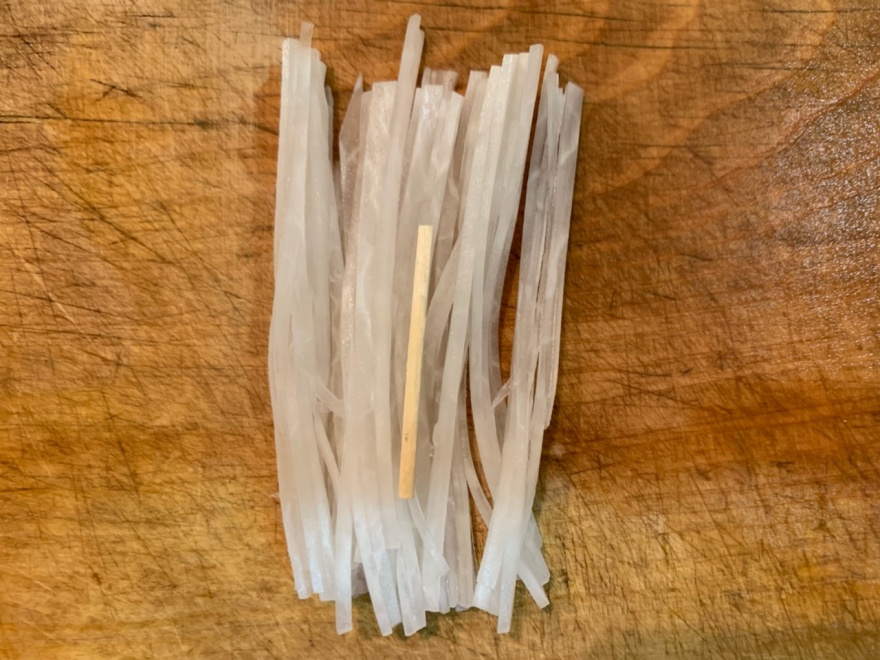

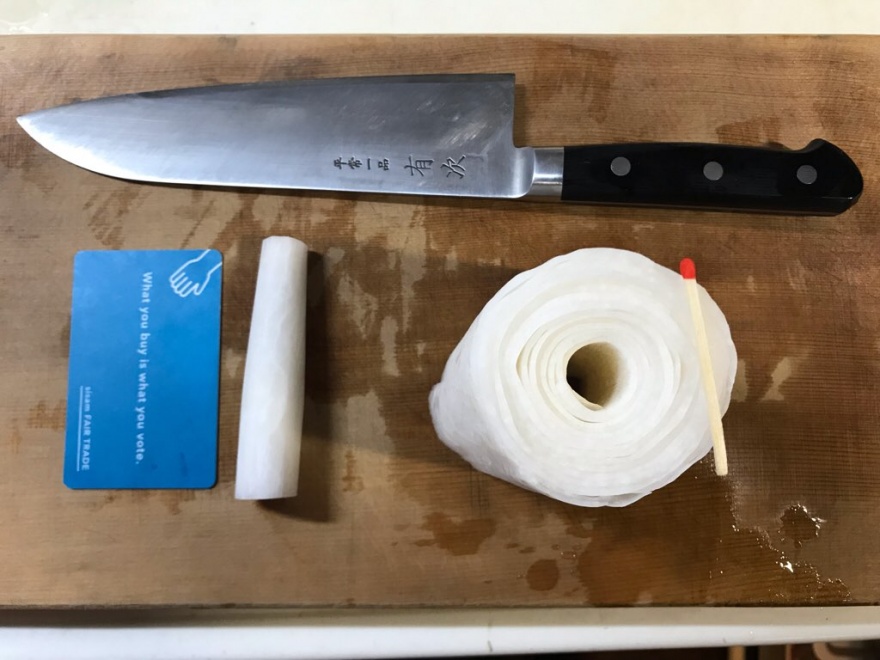

尺取り虫と大根が奥にパタパタ倒れる癖を無くしましょう。

それだけですね。

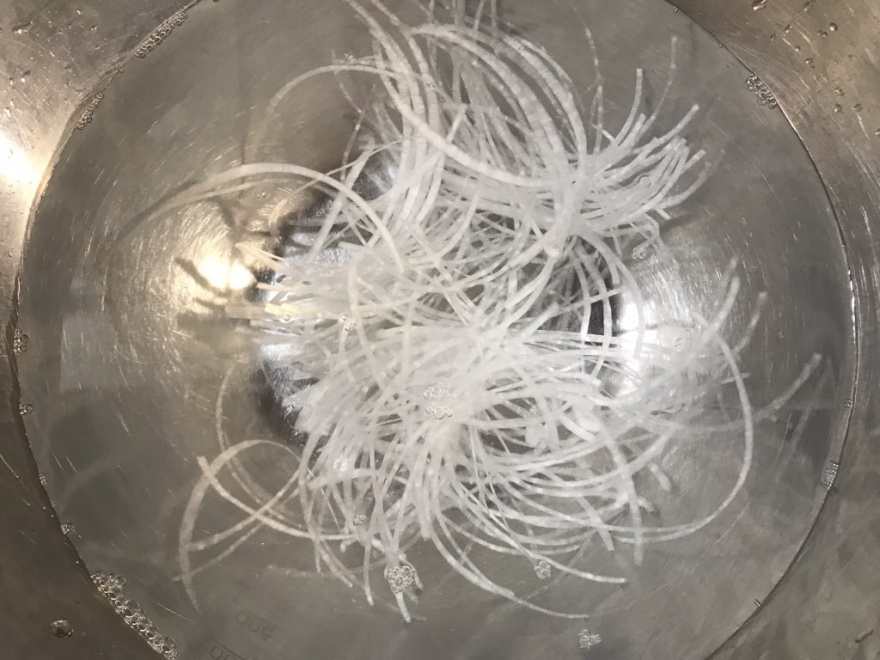

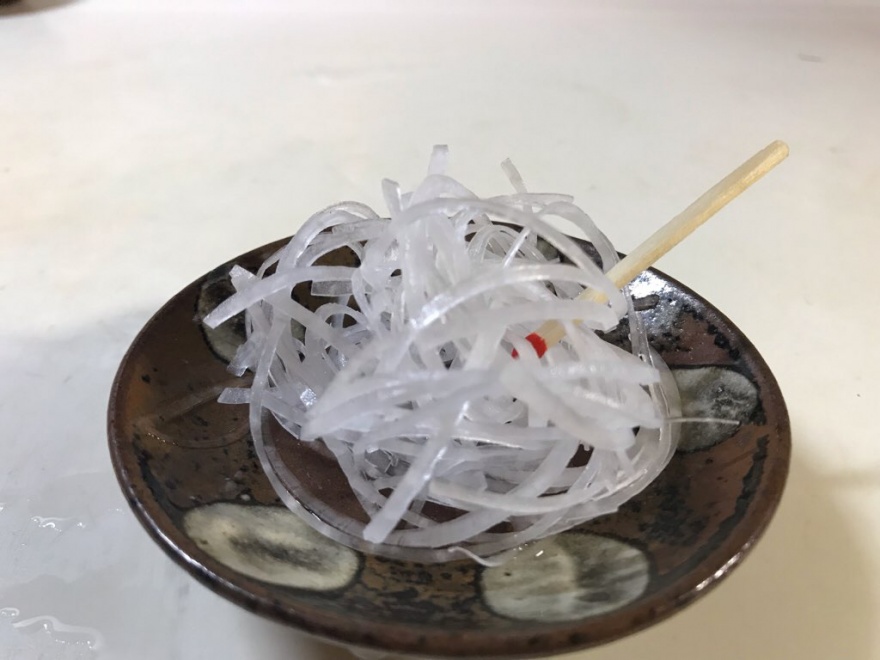

刻みもウール玉も美しいので美しいフォーム(剥き姿)にこだわってください。

それが桂剥き美人なのです。 尺取り虫はちょっとこまるw

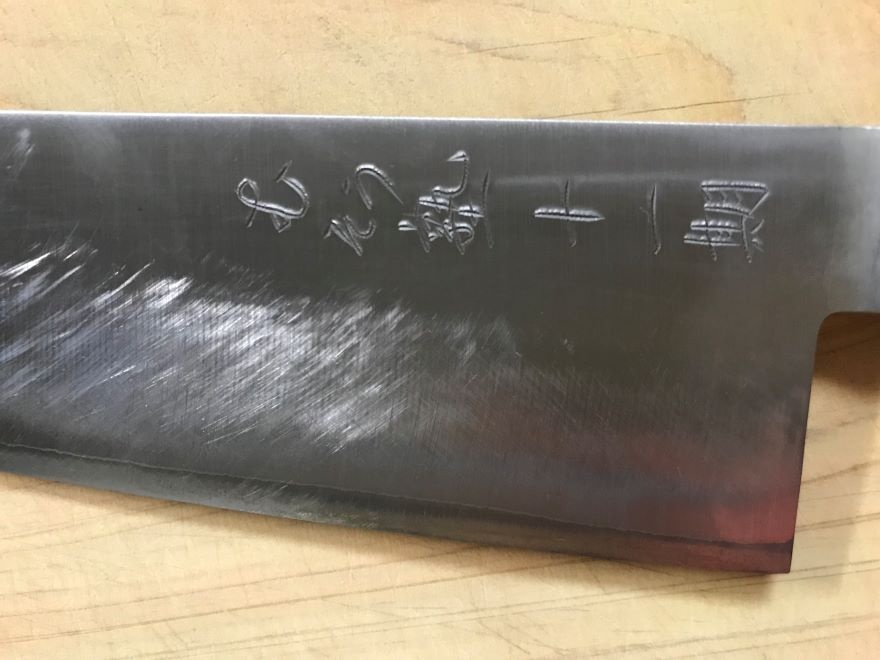

泥に乗れるようになってきました。 砥石の横に垂れないようになりましょう。

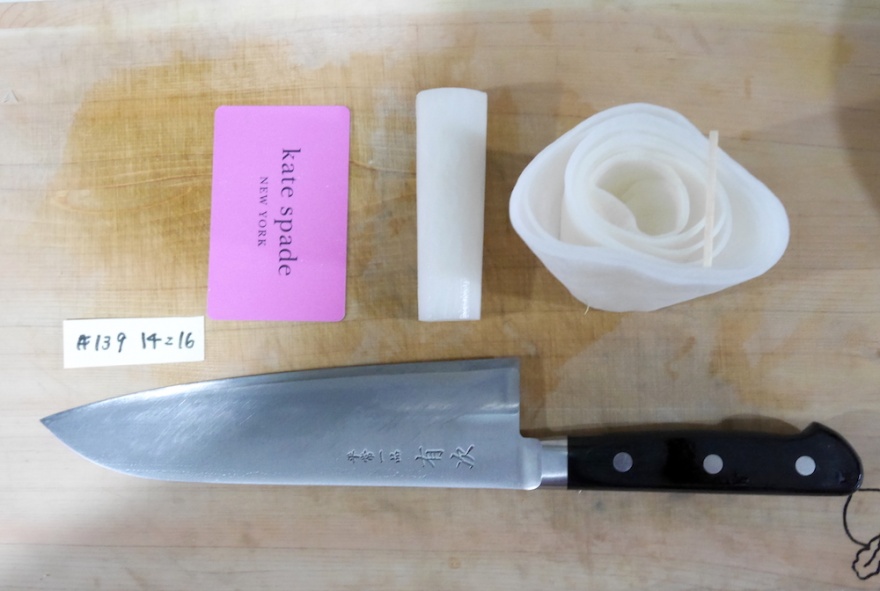

桂剥きも上手です。 前にも言うたち思いますが包丁と前腕のライ角が大きすぎます。握り込んで手のひらのふところがなくなる(覚書参照)のです。

わかるかな? これがあなたの力みの原因になっています。

わかるかな? これがあなたの力みの原因になっています。

上の図のように前腕と包丁の角度を(180-45)135°に保てていれば楽に平行に均一に面圧が当てられるでしょう。 微調節しましょう。

刻みは大丈夫 ということは包丁砥ぎも大丈夫ということです。

やっと泥が出てくるようになりましたね。 ここでまた得意の我流が出てきています。

押すほうも引く方も包丁は砥石に対して45度であてがったまま浮かせて前後させましょう。 すぐに直しましょう。

包丁を上げるときに真上に上がらずに13時の方向に円弧に開いてあがっていきます。これは右手グリップ側が力んでいることが原因です。 Air桂剥きの定規ではその動きが無いのでリアル刃物を持った緊張感から力むのでしょう。

刻み音から判断してまだまだ切れ味が悪いようです。 泥で砥ぎましょう。

ペロリさんや京子さんの刻み音を盗みましょう。