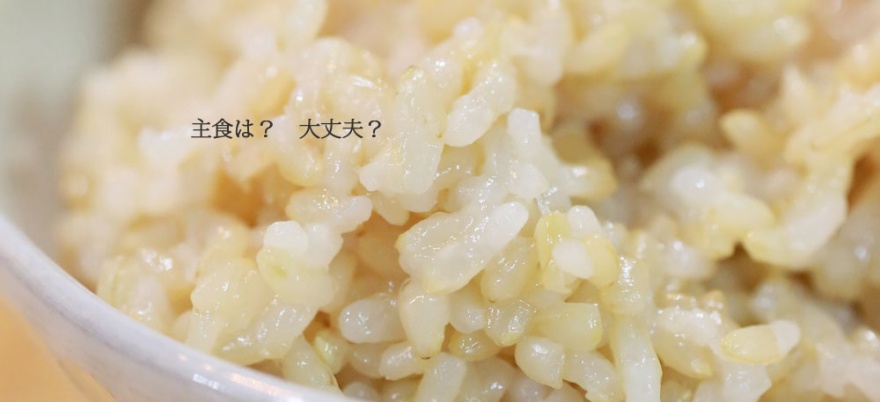

美味しそうに出来ています。 が、少し画像が暗いですね。

美味しそうに出来ています。 が、少し画像が暗いですね。

これくらいでどうかな?

美味しそうに出来ています。 すだちが無かったとのことですが、なにか違う種類で、かぼすとかシークワーサーとか、青柚子とかなにか八百屋にはあったはずです。 すごく大事な陰陽バランスのもとに設定してありますので、 もう柑橘無いから今日は作らずに明日に延期!くらいに大事にしてください。 おねがいします。

美味しそうに出来ています。 すだちが無かったとのことですが、なにか違う種類で、かぼすとかシークワーサーとか、青柚子とかなにか八百屋にはあったはずです。 すごく大事な陰陽バランスのもとに設定してありますので、 もう柑橘無いから今日は作らずに明日に延期!くらいに大事にしてください。 おねがいします。

ブログ内を検索する

-

最近の投稿

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(155-1)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第11期 秘伝コース 2月

- 小豆玄米投稿 Azさん(157-1)

- 「第8回 中川式小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」 2月7日

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(3-3)

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4)

- 令和8年 2026年 節分会 丙午

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(100-1)

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- 秘伝コース1月の復習 Saさん(142-3)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 2月

- 自由人コース1 1月の復習 Haさん(29-4)

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4)

- 自由人コース6 1月の復習 Hoさん(3-3)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第12期 満足コース 1月

- 満足コース 12月の復習 Saさん(139-1)

- 自由人コース6 1月の復習 Saさん(21-9)

- 自由人コース6 1月の復習 Ohさん(15-10)

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4)

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第6期 自由人コース1 1月

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 5期 自由人コース2 1月

- 自由人コース2 12月の復習 Kiさん(81-2)

- 小豆玄米投稿2026 Hoさん(3-3)

- 自由人コース5 1月の復習 Saさん(31-1)

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 1月

- 幸せコース1月の復習 Niさん(17-8)

最近のコメント

- 満足コース 12月の復習 Saさん(139-1) に nakagawa より

- 満足コース 12月の復習 Saさん(139-1) に ようちゃん より

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(3-3) に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 2月 に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第12期 満足コース 1月 に nakagawa より

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4) に nakagawa より

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(100-1) に nakagawa より

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(3-3) に おはる より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 2月 に 京子 より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第12期 満足コース 1月 に 京子 より

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4) に 山岸周子 より

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(100-1) に じゅんじゅん より

- 秘伝コース1月の復習 Saさん(142-3) に nakagawa より

- 秘伝コース1月の復習 Saさん(142-3) に こまめ より

- 自由人コース1 1月の復習 Haさん(29-4) に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 2月 に nakagawa より

- 自由人コース6 1月の復習 Hoさん(3-3) に nakagawa より

- 自由人コース1 1月の復習 Haさん(29-4) に kyoro より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 2月 に おはる より

- 自由人コース6 1月の復習 Hoさん(3-3) に おはる より

- 自由人コース6 12月の復習 Ohさん(15-10) に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 1月 に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 5期 自由人コース2 1月 に nakagawa より

- 小豆玄米投稿2026 Hoさん(3-3) に nakagawa より

- 自由人コース5 1月の復習 Saさん(31-1) に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第17期 幸せコース 1月 に nakagawa より

- 幸せコース12月の復習 Niさん(17-8) に nakagawa より

- 幸せコース1月の復習 Niさん(17-8) に nakagawa より

- 自由人コース6 12月の復習 Ohさん(15-10) に ゆき より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 1月 に ゆき より

アーカイブ

月別アーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月

- 2007年3月

- 2007年2月

- 2007年1月

- 2006年12月

- 2006年11月

- 2006年10月

- 2006年9月

- 2006年8月

- 2006年7月

- 2006年6月

- 2006年5月

- 2006年4月

- 2006年3月

- 2006年2月

- 2006年1月

- 2005年12月

- 2005年11月

- 2005年10月

- 2005年9月

- 2005年8月

- 2005年7月

- 2005年6月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 2005年3月

- 2005年2月

- 2005年1月

- 2004年12月

- 2004年11月

- 2004年7月

カテゴリー

- 塾長の技 包丁使い (5)

- 塾長の技 鱧骨切り (3)

- 塾長の技 桂剥き (2)

- 塾長の技 だし巻き玉子 (1)

- 塾長の技 包丁砥ぎ (1)

- 塾長の技 料理動画 (5)

- シリット 圧力鍋の使い方 (3)

- 料理教室むそう塾 (2,844)

- 中川式玄米の炊き方指導 (4,533)

- 塾生さんのだし巻き玉子 (19)

- 塾生さんの桂剥き (2)

- 塾生さんの包丁使い (6)

- 漬け物 (222)

- 技術 technique (9)

- 今日の復習 (7,480)

- 出し巻き投稿 (921)

- 桂剥き道 (3,869)

- YouTube集 (23)

- Silit製品販売 (25)

- KMS なかがわ (472)

- 京都 (201)

- Mac iPhone iPad (78)

- 料理 (70)

- 和え物 (146)

- 汁物 (103)

- sakana (6)

- 焼物 (139)

- 煮物 (393)

- 蒸し物 (22)

- 麺類 (154)

- 油物 (45)

- 炒め物 (10)

- 酢物 (20)

- 飯物 (132)

- 拘り (114)

- 思い (118)

- 甘い物 (194)

- 今日の瑠璃茄子2012 (24)

- 瑠璃茄子への道 (130)

- へびろて (2)

- マクロビオティック (94)

- アグリ (80)

- ソトメシ (21)

- レジニススム (31)

- 京まくろび (340)

- 今日の弁当。 (145)

- 塾生のお弁当 卒業作品 (4)

- Tプラス販売 (5)

- 善右衛門的。cafe (84)

- 未分類 (612)

- 珈琲・コーヒー・Coffee (50)

- 写真 Photographed (7)

- おせち投稿 (79)

- おせち投稿2018-2019 (23)

- おせち投稿2019-2020 (26)

- おせち投稿2020-2021 (26)

- おせち投稿2021〜2022 (25)

- おせち投稿2022-2023 (25)

- おせち投稿2023-2024 (36)

- おせち投稿2024-2025 (34)

- おせち投稿2025-2026 (30)

- 塾生さん鱧骨切り (607)

- 小豆玄米炊飯の炊き方指導 (72)

- 煮物コース基礎力強化桂剥き (214)

musooyajiのtweet

-

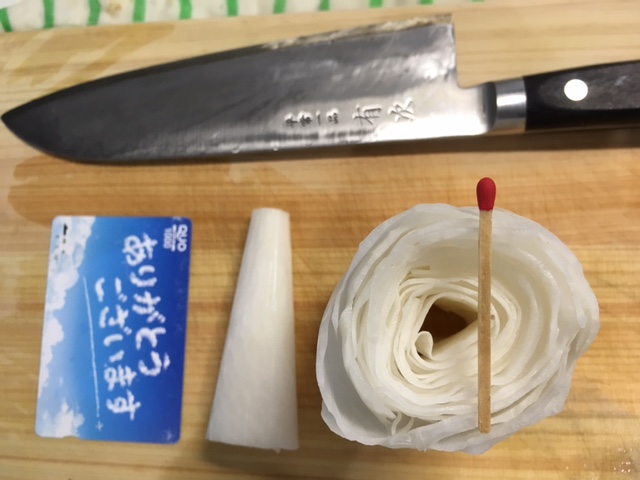

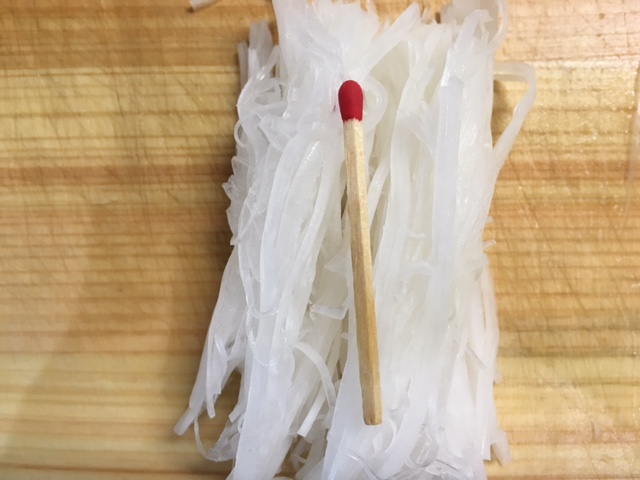

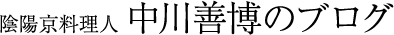

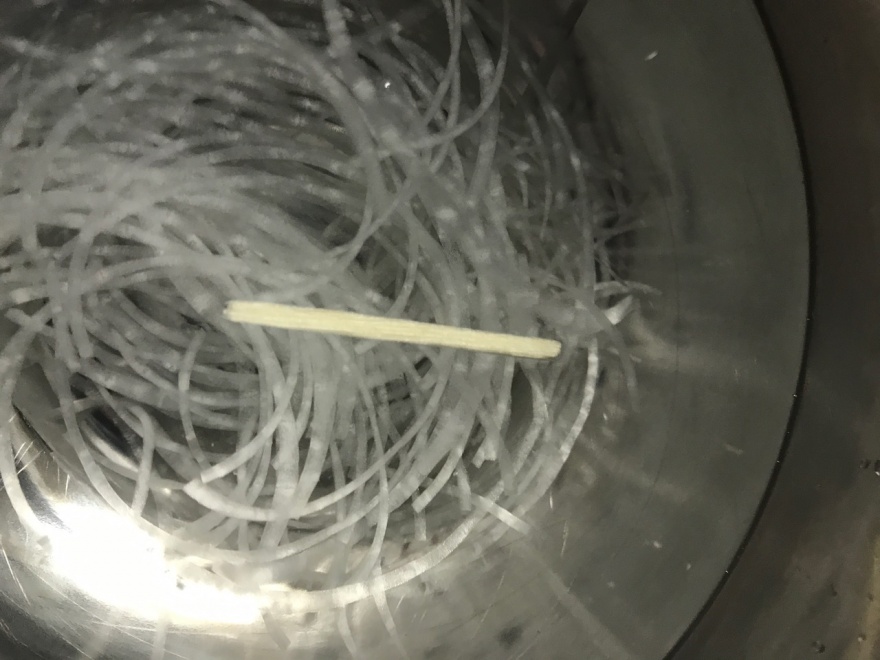

上手に出来ています。 前回の指導をちゃんと踏まえて改善できています。

上手に出来ています。 前回の指導をちゃんと踏まえて改善できています。 こうなるのです。

こうなるのです。

上手に出来ています。 すこし皮がおおいかな? わさびをもっとアピールさせてください。 要に置きます。

上手に出来ています。 すこし皮がおおいかな? わさびをもっとアピールさせてください。 要に置きます。 美味しそうに出来ています。 紅たでの奥にわさびを置く癖があるのでもう少し前にだしましょう。 鯛はキレの角度を大事にしましょう。 盛付のセンターが出てきましたね。

美味しそうに出来ています。 紅たでの奥にわさびを置く癖があるのでもう少し前にだしましょう。 鯛はキレの角度を大事にしましょう。 盛付のセンターが出てきましたね。 なかなか筒向の雰囲気が出ています。 鯛の白身と器の白が色かぶりなので黒い目深い目の器に盛りましょう。 お湯のみでも良いのです。

なかなか筒向の雰囲気が出ています。 鯛の白身と器の白が色かぶりなので黒い目深い目の器に盛りましょう。 お湯のみでも良いのです。 美味しそうに出来ています。 お茶碗によそったときは奈良漬は載せません。 横に豆皿に別に盛り付けましょう。 そして食いしん坊仕様に大盛りしすぎですね。

美味しそうに出来ています。 お茶碗によそったときは奈良漬は載せません。 横に豆皿に別に盛り付けましょう。 そして食いしん坊仕様に大盛りしすぎですね。 上手に出来ています。 盛り付けも良いですねぇ ひれの揃え方もかっこいいです。

上手に出来ています。 盛り付けも良いですねぇ ひれの揃え方もかっこいいです。 正しくできています 授業と同じ味が出せたかな 合格です

正しくできています 授業と同じ味が出せたかな 合格です