ブログ内を検索する

-

最近の投稿

- これから開催予定の講座案内(2026.1.22現在)

- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在)

- 「中川式ハンドドリップ珈琲実習講座」開催のお知らせ

- 梅が咲いた 政治が動く 陰陽はいかに?

- 「春休み キッズクラス」受付開始のご案内

- 「春休み キッズクラス」日程のお知らせ

- 「スポット受講」ご希望者一覧 2026年1月13日現在

- 「おせちの盛付秘伝講座」受付開始のご案内

- 「おせちの盛付秘伝講座」受講ご希望者のお伺い 1/11現在

- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった!

- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在)

- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾)

- 「心に響く小さな5つの物語」「縁を生かす」

- 「医者が教える世界一やさしい薬のやめ方」崎谷博征著

- アックスヤマザキ「子ども向けミシン」の記事に泣けた朝

- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能

- 「中川式アジア料理講座 第1弾」受付開始のご案内

- 「2025年度秘伝コース」のおせち授業を終えて

- 脳梗塞後でもネクタイが結べるようになった!

- ポリファーマシー(多剤服用)の心配

- 京都 祇園石段下「いづ重」で感じたこと

- 味覚障害の夫でもご飯の味がわかるように炊き方を変えてみた

- 「中川式小豆絹玄米ごはん」の美味しさを塾生さんのコメントから

- 「冬休み キッズクラス」をプレゼントしたお母さん

- 2026年度のコース受付にあたって感謝を申し上げます

- 「2026年度(第1期)自由人(びと)コース7」受付開始のご案内

- 「2026年度(第2期)自由人(びと)コース6」受付開始のご案内

- 「2026年度(第3期)自由人(びと)コース4」受付開始のご案内

- 「2026年度(第4期)自由人(びと)コース3」申込開始のご案内

- 「2026年度(第6期)自由人(びと)コース2」受付開始のご案内

最近のコメント

- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった! に マクロ美風 より

- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった! に Namika より

- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾) に マクロ美風 より

- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾) に つむぎ より

- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能 に マクロ美風 より

- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能 に めぐ より

- マクロビオティックの陰陽を改めて 驚きのビーフシチュー に マクロ美風 より

- マクロビオティックの陰陽を改めて 驚きのビーフシチュー に おはる より

- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に マクロ美風 より

- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に 佐藤美奈 より

- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に マクロ美風 より

- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に 佐藤美奈 より

- 人は人に元気をもらうんだなぁと実感 夫のケース に マクロ美風 より

- 人は人に元気をもらうんだなぁと実感 夫のケース に てんこ より

- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に マクロ美風 より

- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に おはる より

- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に マクロ美風 より

- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に かのん より

- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に マクロ美風 より

- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に メロン より

- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に マクロ美風 より

- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に おはる より

- 「瞬速料理5品 夏バージョン」の開催について に マクロ美風 より

- 「瞬速料理5品 夏バージョン」の開催について に おはる より

- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在) に マクロ美風 より

- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在) に ここ より

- 私を支えて栄養補給してくれる仲間たち に マクロ美風 より

- 私を支えて栄養補給してくれる仲間たち に NANA より

- 介護生活の現実は両者の精神面の理解が大切だと実感 に マクロ美風 より

- 介護生活の現実は両者の精神面の理解が大切だと実感 に NANA より

カレンダー

アーカイブ

月別アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月

- 2007年3月

- 2007年2月

- 2007年1月

- 2006年12月

- 2006年11月

- 2006年10月

- 2006年9月

- 2006年8月

- 2006年7月

- 2006年6月

- 2006年5月

- 2006年4月

- 2006年3月

- 2006年2月

- 2006年1月

- 2005年12月

- 2005年11月

- 2005年10月

- 2005年9月

- 2005年8月

カテゴリー

- 講座のご案内・連絡事項 (1,223)

- 健康情報 (2)

- 新しいむそう塾 2022年 (28)

- 料理は呼吸と同じ (24)

- うれしかったこと (198)

- 玄米の炊き方講座 (216)

- お弁当の想い出 (6)

- 京料理人 中川善博の動画 (83)

- 京都やマクロビオティックのことなど (208)

- 塾生さんのメールから心に響いたこと (82)

- マクロビオティックの指導現場からシリーズ (431)

- むそう塾スタイル (51)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 (1,198)

- 食べたもののようになる (107)

- 料理人 中川善博の陰陽料理 (176)

- 中川式糠漬け (269)

- 中川式出汁巻き玉子 (24)

- 中川式鉄火味噌の体験談 (25)

- 幸せコース感想文 (36)

- マクロビオティックが楽しい♪ (3,575)

- 子育て・野口整体・アトピー (308)

- 男子厨房に立つ (17)

- 新型コロナウイルス (133)

- からだ (561)

- こころ・想い (533)

- 食べ物あれこれ (338)

- マクロ美風の陰陽落としこみ講座 (17)

- マクロ美風の家事アドバイス講座 (379)

- 陰陽ひとり立ち講座 (93)

- マクロビオティックの陰陽で考えてみよう (114)

- 体験談 (134)

- むそう塾の雰囲気(塾生の体験談を含む) (70)

- マクロ美風の体験的マクロビオティック (78)

- マクロビオティックと歯科治療 (24)

- 桜沢如一先生の陰と陽 (9)

- 本の紹介 (121)

- その他 (208)

- 「おしゃべり陰陽cafe 」 (11)

- マクロビオティックわの会 (9)

- 大森英櫻・磯貝昌寛 (8)

- むそう塾 パスポート発表 (204)

- プロが個人指導するマクロビオティック陰陽弁当 #musobento (90)

- ワーママさんの応援 (4)

- 中川善博の入院日記 (12)

- HP記事更新のお知らせ (9)

- 夫の病気関連 (9)

macro88のtweet

-

投稿者「マクロ美風」のアーカイブ

京都「そば料理 そばの実 よしむら」さんへ

きょうは、先日こちらでご紹介したお店の一つに行ってみました。

「そば料理 そばの実 よしむら」さんです。

地下鉄烏丸線 五条駅前にあります。

ここを選んだ理由は、単に教室から一番近いからです(笑)

京都風にいうなら、「五条烏丸東入る北側」という分かりやすい場所にあるので、タクシーに乗ったら、「ごじょう からすま ひがしいる」と伝えればバッチリです。

(そば料理 そばの実 よしむら さん)

朝10時前にお電話をしてみると、12時までの来店なら予約ができるとのことなので、5名で予約。

時間厳守で到着すると、2階の奥の部屋に案内され、落ち着いた空間に一同ゴキゲン(^o^)

サイトに載っていたこのお部屋ですね。

5名でそれぞれ好きなコースを注文したのですが、ちょうどよい間隔でお料理が運ばれてきて、とても良かったです。

お昼の時間帯ということもありますが、次々とお客さんが入ってきて、活気に満ち溢れていました。

中川さんは十割蕎麦がお好きではなかったのですが、このお店の十割蕎麦はモサモサしていなくて美味しいとのことで◎でした。

よかったー\(^o^)/

天ぷらがサクッと揚がっていて、なかなか美味しかったです。

(私が外で天ぷらを褒めるのは珍しい 笑)

それから、蕎麦がきも注文しましたよ。

なめらかで、やわらかかったです。

合格!

あ、そうそう。

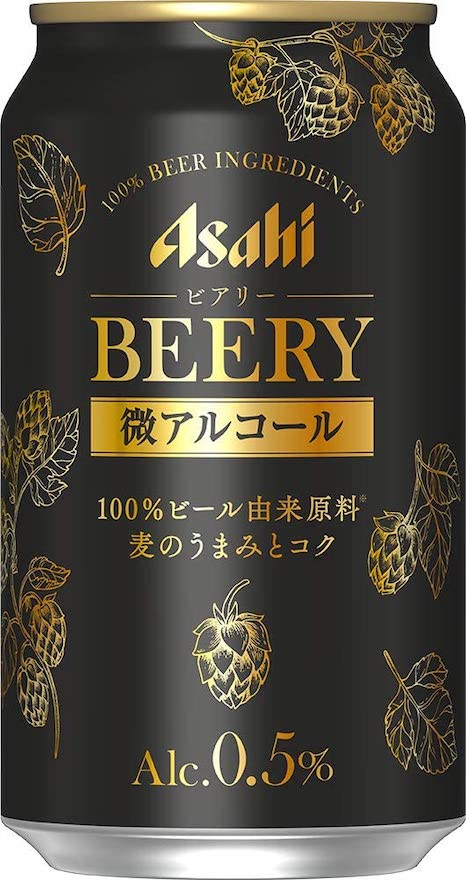

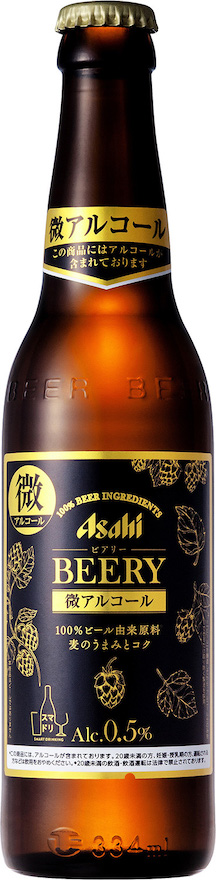

ドリンクで「アサヒビアリー」というのを注文してみました。

“微アルコール”ビールというもので、0.5%のアルコールが入っているのだそうです。

興味があったので、これを全員で試飲してみたところ、これが大正解でした。

オーダーの時、缶ビールということでいやな気がしたのですが、ちゃんと冷えたコップに注いでいただくので、問題なしでした。

(画像はこちらからお借りしました。)

6月に初めて飲んだキリンのゼロイチ(下の写真)は、時間の経過とともにまずくなっていったのですが、このアサヒビアリーは、美味しさがずっと保たれていました。

0.5%のアルコールのせいなのかどうかは分かりません。

なお、9月14日からは、同じ容量(334ml)で小瓶が発売されるようです。

これなら雰囲気もよいので、お店では絶対こちらになるでしょうね。

ところで、この「微アルコール」は、コロナでお酒の自粛を要請されているお店で出していいのかな?と思ったのですが、そもそもは若者向けの軽いおビールらしいです。

なんでも、「脱ストロング」に舵をきったのだとか。

それを読むと、わかる気がします。

ちょっとアルコールはほしいけど、酔ったらその後仕事ができないとか、家事が残っているとか、深酔いできない場面はいくらでもあります。

だから、そんなとき、気分でちょっと一口飲もうかなというときにはピッタリのおビールだと思いました。

というわけで、夜の時間帯にまた行きたいお店ということで、全員一致しました!

なぜなら、夜はアラカルト料理が豊富だからです。

カテゴリー: 京都やマクロビオティックのことなど, 食べ物あれこれ

2件のコメント

「『肴』 春夏秋冬」なんていいかも?

先日、「夏から秋のお弁当講座」を開催していたら、テレワークの人が多いので、家でお酒を飲むときのおかずが知りたい、と言う声がありました。

そして、外で飲めないので、美味しいお料理を食べながらお酒を飲むなんていうのもいいねという話になりました。

昨日、中川さんと話したところ、「お料理を習いたいのか、食べたいのかはっきりしてくれ〜」ということでした。

というのは、お料理を習いたいのであれば、皆さんの技術と相談しながら、「作れるレベル」のお料理にしなければなりません。

でも、「食べたいだけ」なら、中川さんが思いつくお料理をどんどん作れるというわけです。

それによって、お料理の内容がぜんぜん変わってくるので、先程Twitterで3名の方にご希望をお尋ねしたところです。

* * *

私の案としては、一部「食べるだけ」。

一部覚え書と作り方説明。

実習なし。

アルコール付き。

というのがいいかなと思っています。

講座名は、「『肴』 秋」・「『肴』 冬」・「『肴』 春」・「『肴』 夏」。

こんな感じですが、塾生さんのご希望をお聞かせいただければ嬉しいです。

(ある日の賄い 料理:京料理人 中川善博 マクロビオティック京料理教室 むそう塾)

カテゴリー: 講座のご案内・連絡事項

4件のコメント

やけどのお手当の続き 柿渋 紫雲膏

先日、「火傷(やけど)は冷やすより温めた方が治りが早いそうです」という記事を書いたところ、Facebookでマクロビオティックの大先輩からコメントをいただいた。

桜沢如一先生の書かれたお手当の本の写真とともに。

<花井良平氏のコメントより>

桜沢先生の「自然医学」の「火傷」の「手當」の(一)が「柿澁を塗る」ですよ(笑)。

大火傷を柿渋で治した体験談を何人かから聞いたことがありますよ。

臭そうですが、塗ってみると、すぐにパリパリになって臭わなくなります。

7、8年前、代々木公園のイベントに出店している時、これから同窓会に行くという80代の爺さんが、柿渋を見るなり「懐かしいなぁ。子供の頃は、頭が痛い、お腹が痛い、熱がある、何でも柿渋だったよ。皆んなに飲ませてやろう。」と言って嬉しそうに1本買われたのが印象的でした。

戦前までは柿渋は民間薬の代表だったようですね。

* * *

柿渋については、私のブログでも以前記事にしてあります。

・ノロウイルス、インフルエンザに柿渋が効果的? 2016.12.13

・「よろず“医者いらず”」柿渋の効能と歯医者さん 2014.7.4

購入時の注意。

・本物であること

・賞味期限のないこと

* * *

また、Facebookで川北行雄氏からもコメントをいただきました。

漢方の外用薬ですね。

<川北行雄氏のコメントより>

経験談ですが、紫雲膏という薬があり患部に塗って油紙を貼り包帯で巻く事を毎日行うと全く跡も残らず治療ができました。

コメントをいただいた皆様に感謝いたします。

むそう塾ならではの「鱧の骨切り特訓講座」が驚きの連続だった

【4名だけで鱧の特訓講座】

このブログには「うれしかったこと」というカテゴリーがありますが、「驚いたこと」というカテゴリーがほしいようなことがありました。

8月27日に「鱧の骨切り特訓再受講講座」を開催したのですが、その時に驚くべき光景が次々と展開されたのです。

受講者は4名で、中川さんから1度は骨切りの授業を受けている人たちです。

でも、骨切りに進む前の「鱧をおろす」段階で苦戦されている人たちが3名いましたので、中川さんが一人ずつ、まさにマンツーマンで特訓をしました。

一人が特訓されている間は、3名がガン見しています。

それもまた、とても勉強になるのです。

まず、鱧のぬめり取りから、中川さんが実際にやってみせます。

どの程度までぬめりが取れたらOKなのか、一人ひとり手で触って確認します。

次は鱧をおろすのですが、このときの鱧の状態やぬめりも全員が触って確認します。

さあ、ここからいよいよ包丁が登場するのですが、出刃包丁が完全に砥げていないと話になりませんから、それは最初に中川さんが全員分をチェックして砥ぎ上げています。

中川さんは2分半を切るタイムで鱧をおろすのですが、塾生さんは5分以内が目標です。

この日は、そのためのポイントを完全に身につけてもらうことに時間を割きました。

【動かないことに驚き!】

鱧の骨切りは、鱧をおろしてからの作業なのですが、全員がおろす段階でつまづいています。

ですから、鱧をおろすのに時間がかかってしまって、くたびれてしまうのが現実です。

でも、5分以内でおろせるようになったら、その先が楽しくなりますよね。

何しろ、最終目的は「美味しい鱧料理」なのですから、鱧をおろす段階でへこたれていてはダメなのです。

ということで、徹底的におろし方の極意を伝えて、骨切りがスタートしたのは、もう18時近くになってからです。

すでに鱧の講座を受けている人でも、骨切りのときに鱧が動く人がいるのですが、それを防ぐための極意を、中川さんが熱く指導していました。

まずは、まな板のどこに鱧を置くのか?

その時に何をするべきか?

それを見て、納得することばかりだったのですが、いざ、骨切りが始まると、誰も鱧が動きません。

身震いしましたね。

この光景に。

【鱧の骨切り】

さあ、いよいよ骨切りです。

まずはその人がそれまで切っていたとおりに、中川さんの目の前で切ります。

その癖を踏まえて中川さんが修正を加えていきます。

問題点が一人ひとり異なるのも面白いところです。

身長や体型なども影響するので、まさに一人ひとりの骨切りスタイルを指導していくのですが、これが実にすごい内容でした。

たとえば、骨切りをする時に力が抜けなくて困っていた塾生さんには、驚く切り方を指示したのですが、それでちゃんと脱力できたのですからビックリ!

また、ある塾生さんには、切る方向を変えることによって、結果的にはまっすぐになることを教えていたのも驚きでした。

また、眼鏡をしている塾生さんに、眼鏡を外して勘を頼りにすることを教えたり、本当に驚きの連続でした。

こうして2時間。

骨切り特訓をして、熱い一日は終了しました。

終了時刻は20時。

【栄養たっぷりの鱧で元気に!】

そばで見ていて思ったことは、指導者の力量によって、素人でもこんなに難しいことが出来るようになる現実です。

その現実が目の前で展開されていくのですから、私としても大いに刺激を受けた一日なのでした。

鱧は骨がいっぱいあって、その骨の処理が難しいから一般の人は手を出しませんが、プロであっても下手な人はゴロゴロいます。

でも、上手に骨切りされた鱧は、とても美味しいし、元気をもらえます。

何しろ、骨を一緒に切って、骨ごと食べてしまうのですから、骨の成分をそっくりいただけるわけです。

カルシウムはもちろんですが、ウナギ科なので鰻と同様にビタミンB12や、ビタミンDが豊富に含まれています。

そして、身にはタンパク質がたっぷりですし、皮にはコラーゲンがいっぱい含まれています。

ですから毎年、骨切り練習をしている塾生さんが、だんだん元気になっていくのが面白い変化です。

今年もすでにそのような変化がみられます。

今、満足コースの人でも、来年は秘伝に進んで鱧料理を作ることを楽しみにしているとの話が聞こえて来ました。

いいですねぇ。

鱧料理でぜひ夏バテ知らずの元気人になりましょう!

鱧には2回旬がありますので、産卵を終えた鱧が脂がのってくると、鍋が最高に美味しいです。

鱧でアクアパッツァなんて、手軽で喜ばれること間違いなしですよ。

むそう塾ならではの鱧料理の世界が、今から楽しみですね。

【むそう塾ならでは】

世はまさにテレワーク時代です。

でも、むそう塾では手で触って感じてもらうことが多いし、香りや味を実際に確認してもらう大事な場面が多いので、どうしてもZoomで伝えきれない内容があります。

まわりの人のご理解が得られにくいかもしれませんが、京都まで来ていただいたからこそ学べる内容が、あなたの今後に大いに役立ちます。

薄っぺらな内容は教えない。

他にはないことをやる。

これはむそう塾を始めるときから一貫していることです。

ますます混迷を極めるこの時代にあっても、信じられる確かな手応えを持っている人は強いです。

一緒にそんな手応えを増やして行きましょう。

(骨切りの結果を確認中 マクロビオティック京料理教室 むそう塾)

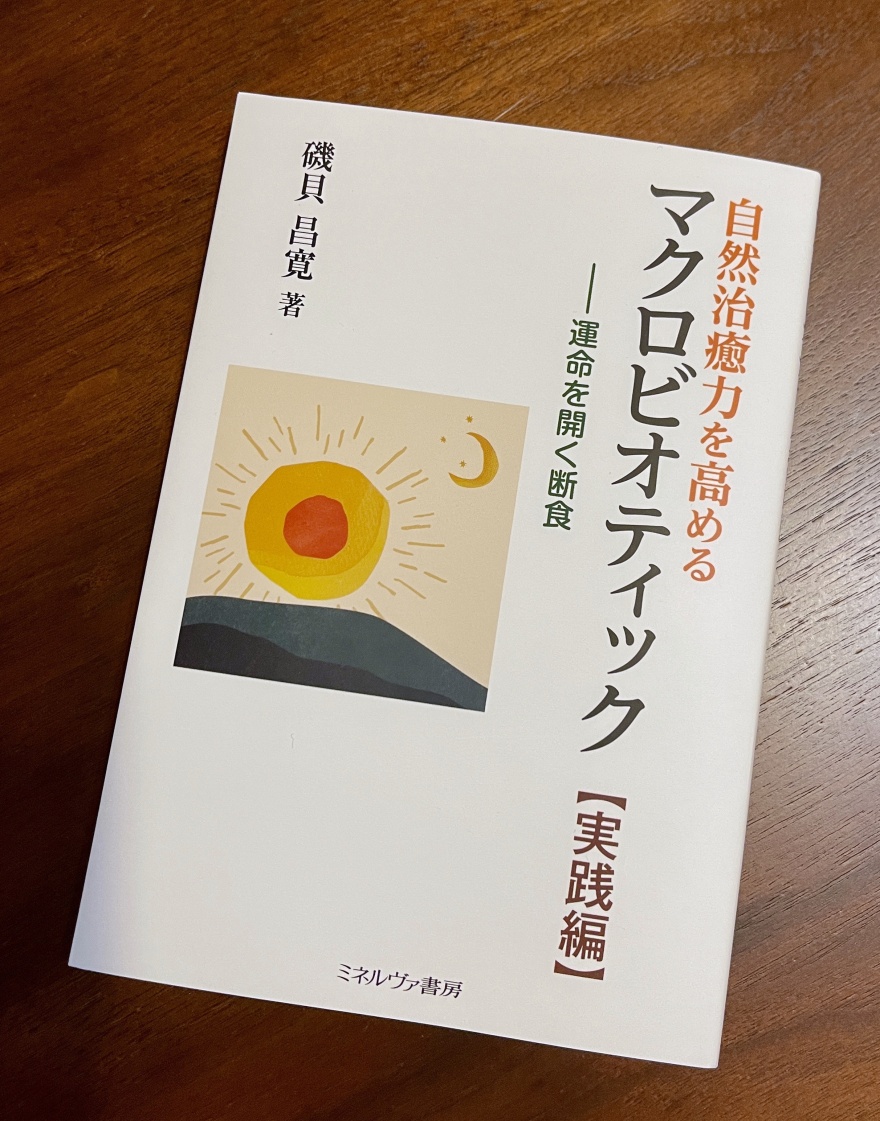

「自然治癒力を高めるマクロビオティック(実践編)」磯貝昌寛著

群馬県で「マクロビオティック和道」を主宰されております、磯貝昌寛先生の新しい本が発売されます。

発行は9月中旬になります。

昨年の8月に出版された「自然治癒力を高めるマクロビオティック 基礎編 正食医学の理論と実際」の実践編になります。

(昨年の記事はこちらから。)

世界のあちこちが新型コロナウイルスに未だに翻弄されているため、感染症についてもページを割かれていますので、今にピッタリの内容になっています。

あなたの不安を少しでも解消するヒントが、この本にはいっぱい詰まっていますよ。

そして、マクロビオティックに不信感のあった方でも、健康になるための考え方を知って、むしろ好奇心を持たれるかもしれません。

「自然治癒力を高めるマクロビオティック(実践編)」 磯貝昌寛著