狭くてもアイデア次第で結構楽しく住めるものです。

効率よく部屋を使えて、動線もよく、冷暖房費も少なくて済みます。

一方広い家は窓ふきに始まって、廊下や階段を含めたお掃除が結構大変なのです。

憧れで広い家を建てると、後でここまで広くなくても良かったかななんて思うこともあります。

欧米では60平米が一人住まいの広さだそうですが、私なんか65平米で家族3人が暮らしています。

本当に狭いですが、それでも雨風凌げればそれで良しと思って幸せに暮らしています。

かつてはこだわって建てた家に住んでいたこともありますが、時間が欲しくて一戸建てを手放してマンションに移ったのでした。

そのおかげでマクロビオティックに出会い、お掃除や庭の手入れに費やす時間を自分のしたいことに振り向けられるようになったのでした。

私はどんな家に住むかということより、何をしたいのかということの方が重要なのです。

もうすぐ桜沢如一先生のご命日(4月24日)がやって来ます。

桜沢先生のお墓は小さくて、質素で、あんなに大きな夢を抱いて世界を歩いた人のお墓とは思えないほどです。

マクロビオティックという考え方を残して、今でも多くの人を魅了してやまない生き方は、私に必要最小限の物で暮らせることも教えてくれました。

キュッと陽性に。

それが一番効率のよい生き方であるとしみじみ思います。

<Sa(84-2)さん>

【1階和室について】

とりあえずの収納は、徐々に整理出来ると良いですね。

神棚は西の壁で大丈夫です。

1階の押し入れ下段は湿気が多いので、雛人形はそういう場所にしまわない方は良いですよ。2階の納戸に移動しましょう。

【2階和室について】

和のお布団を敷くなら通常は毎日お布団の上げ下ろしをしますよね。

しかし押し入れがない和室なので、それが出来ません。

敷布団1枚でも疲れず、朝の寝起きが良いのならそれでもかまいませんが、もし疲れが残っているなら、下になるお布団類に問題があることも考えられます。

また、湿気が除湿パッドでどれだけ取れているか不明です。

試しに敷布団の下にティッシュを入れておいて、どの程度の湿気なのか確認してくださいね。

【2階納戸について】

ね? 広くなったでしょう? 整理して良かったですね(^^)

鏡はぜひ壁面に取り付けましょう。

【2階吹き抜けスペースについて】

アイロン掛けの習慣がなかったのですね。でも、幸せコースに来られるようになると、アイロン掛けは必須です。ぜひアイロンを用意しましょう。

アイロンはスチームが使えてコードレスでないタイプが良いです。

(コードレスタイプならコードを付けたままの方が早く綺麗にかかります。)

>収納は、工夫すれば1Fの和室押入れに十分入りそうですし、

>この際全て処分してしまおうかとも思っています。

ぜひそのようにしましょう。

その方が物があっちこっちに散乱しなくて効率的です。

>ただ子供がまだ小さいので、おもちゃや絵本置場としての棚のようなものは

>何らかの形であった方がいいのではと思います。

はい、お子様が手軽に取り出せて自分でしまえるような収納スペースを作ってあげてください。

小さくても自分で管理する癖はハイハイしている時からつけさせられます。

使ったらしまう癖は、今その年齢で確立してあげましょう。

箱と棚を用意してあげると良いです。

【ガレージについて】

ガレージの中はご主人様のテリトリーであるようなので、そのままそっとしておきましょう。

無理に把握する必要はありません。

<As(67-3)さん>

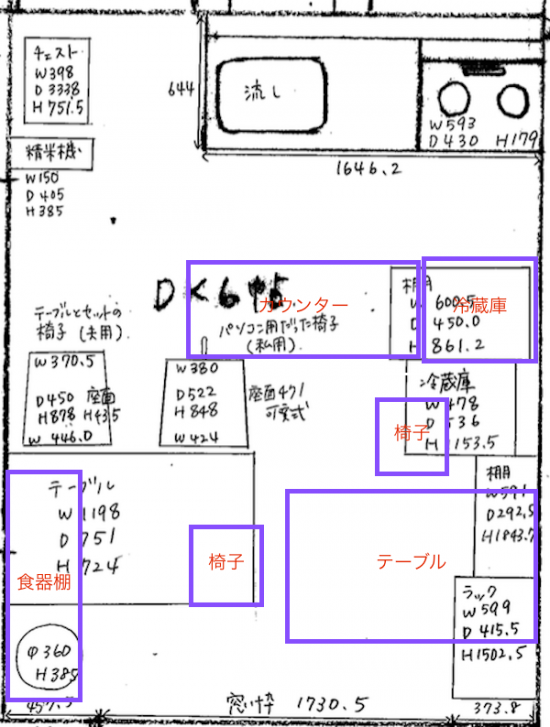

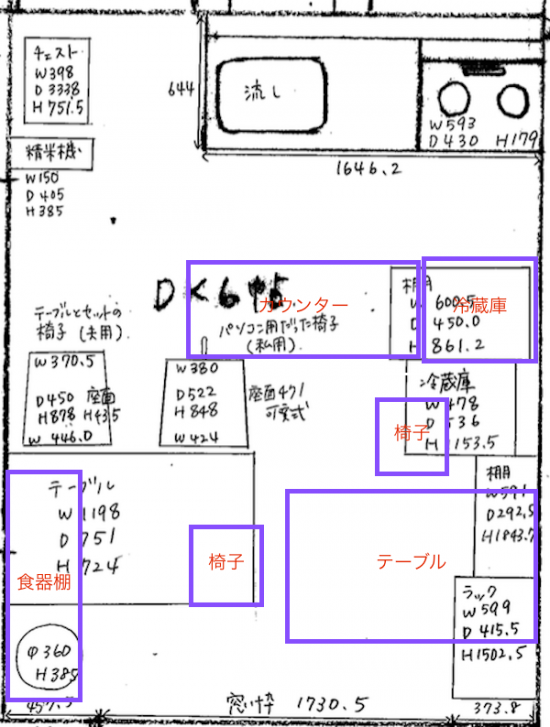

レイアウト図面を見てニヤニヤしてしまいました。(失礼)

あなたの頭の中がそのままそこにあったからです。

面白いですね。お料理もその人を反映しますが、暮らし方もその人を反映します。

では、大胆な提案をしますのでご主人様とよ〜く話し合ってください。

まず、洋室と和室の使い方をチェンジしましょう。

つまり、寝室を洋室にして、洋室の物を和室に移動します。

洋室にはベッドを入れましょう。寸法からしてここはダブルベッドにするしかありません。

本当はベッドは一人ずつ寝るのが良いのですが、子作りのこともあるので、この際ダブルベッドにしましょう。

和室に座卓がある空間がお好きとのことですが、隣にあるキッチンは物が溢れています。

洋室からの荷物もこの部屋に入りますので結構狭くなります。

もうゆっくり和室を情緒的に味わうのではなく、ここは機能性を優先したお部屋の使い方にしていただけませんでしょうか?

そして、キッチンをもっと動きやすいレイアウトにして、朝のお弁当作りがスイスイ出来る動線を生み出しましょう。

家を建てようと思われていたとのことですが、少しの出費を家具にまわしてほしいです。

キッチンはハッキリ言ってとても使いにくい配置になっています。

作業効率が上がらないのも無理はないかなと少し思います。

したがってキッチンを使いやすくするため、カウンターを購入しましょう。

食器棚も購入してほしいです。そして、今壁際に細々と置いてある物を食器棚に収納してください。

食器棚は真ん中が空いているタイプを選ぶと便利です。

たとえばこんなふうに。

具体的な商品や寸法については、購入する前にあれこれ検討しましょう。

参考までにレイアウトを紫の線で書き込んでおきました。

こんなイメージで配置替えをお奨めします。

そして、もし許されるなら、ダイニングテーブルと椅子を低めのタイプで新調されると快適になります。

次はご質問にお答えします。

ベランダに小さくて背の低い収納庫を置きましょう。

その中に玄関箒をしまいます。

冬の窓の結露は賃貸の場合はガラスを取り替えられないので仕方ありません。

窓を掃除するつもりで拭きましょう。

結露防止のためのグッズが色々出回っていますが、まめに拭くのが一番手っ取り早い感じですよ。

よく頑張ってレイアウト図面を描いて下さいましたね。

私も頑張って記事を書いています。

昨晩京都から帰ってきてすぐ21時ごろから始めました。

この記事をアップしたら4時近くになるでしょう。

でもね、皆さんと一緒に疾走しますとお約束したので、こうしてパソコンに向かっています。

私のアドバイスがご主人様にも受け入れられて、キッチンが使いやすくなって、お料理がもっと楽しくなって、夜はベッドでぐっすりお休みになれたら、きっとご主人様の疲れも吹き飛んで、もっともっとお仕事を頑張れると思うのです。

As家のお幸せのために、私が少しでもお役に立てたらとても嬉しいです。

そしてそれはいつもむそう塾のことをご理解くださって、お料理を楽しみにしてくださるご主人様への私からのお礼の気持ちも込めています。

こうして心がつながって行ける機会をいただけたことに感謝しています。