ブログ内を検索する

-

最近の投稿

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 幸せコース 第17期 2月

- 小豆玄米投稿 Miさん(103-1)

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- 幸せコース1月の復習 Saさん(64-5)

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(155-1)

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(155-1)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第11期 秘伝コース 2月

- 小豆玄米投稿 Azさん(157-1)

- 「第8回 中川式小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」 2月7日

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(3-3)

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4)

- 令和8年 2026年 節分会 丙午

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(100-1)

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- 秘伝コース1月の復習 Saさん(142-3)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 2月

- 自由人コース1 1月の復習 Haさん(29-4)

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4)

- 自由人コース6 1月の復習 Hoさん(3-3)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第12期 満足コース 1月

- 満足コース 12月の復習 Saさん(139-1)

- 自由人コース6 1月の復習 Saさん(21-9)

- 自由人コース6 1月の復習 Ohさん(15-10)

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4)

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第6期 自由人コース1 1月

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 5期 自由人コース2 1月

最近のコメント

- 小豆玄米投稿 Miさん(103-1) に nakagawa より

- 小豆玄米投稿 Miさん(103-1) に こま より

- 幸せコース1月の復習 Saさん(64-5) に nakagawa より

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(155-1) に Ya より

- 幸せコース1月の復習 Saさん(64-5) に おかめ より

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(155-1) に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第11期 秘伝コース 2月 に nakagawa より

- 「第8回 中川式小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」 2月7日 に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第11期 秘伝コース 2月 に nakagawa より

- 自由人コース6 1月の復習 Ohさん(15-10) に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 2月 に nakagawa より

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(155-1) に Ya より

- 「第8回 中川式小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」 2月7日 に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第11期 秘伝コース 2月 に おはる より

- 「第8回 中川式小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」 2月7日 に おはる より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第11期 秘伝コース 2月 に じゅんじゅん より

- 自由人コース6 1月の復習 Ohさん(15-10) に ゆき より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 2月 に ゆき より

- 「第8回 中川式小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」 2月7日 に 麻莉 より

- 満足コース 12月の復習 Saさん(139-1) に nakagawa より

- 満足コース 12月の復習 Saさん(139-1) に ようちゃん より

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(3-3) に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 2月 に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第12期 満足コース 1月 に nakagawa より

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4) に nakagawa より

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(100-1) に nakagawa より

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(3-3) に おはる より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 2月 に 京子 より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第12期 満足コース 1月 に 京子 より

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4) に 山岸周子 より

アーカイブ

月別アーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月

- 2007年3月

- 2007年2月

- 2007年1月

- 2006年12月

- 2006年11月

- 2006年10月

- 2006年9月

- 2006年8月

- 2006年7月

- 2006年6月

- 2006年5月

- 2006年4月

- 2006年3月

- 2006年2月

- 2006年1月

- 2005年12月

- 2005年11月

- 2005年10月

- 2005年9月

- 2005年8月

- 2005年7月

- 2005年6月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 2005年3月

- 2005年2月

- 2005年1月

- 2004年12月

- 2004年11月

- 2004年7月

カテゴリー

- 塾長の技 包丁使い (5)

- 塾長の技 鱧骨切り (3)

- 塾長の技 桂剥き (2)

- 塾長の技 だし巻き玉子 (1)

- 塾長の技 包丁砥ぎ (1)

- 塾長の技 料理動画 (5)

- シリット 圧力鍋の使い方 (3)

- 料理教室むそう塾 (2,845)

- 中川式玄米の炊き方指導 (4,537)

- 塾生さんのだし巻き玉子 (19)

- 塾生さんの桂剥き (2)

- 塾生さんの包丁使い (6)

- 漬け物 (222)

- 技術 technique (9)

- 今日の復習 (7,481)

- 出し巻き投稿 (921)

- 桂剥き道 (3,869)

- YouTube集 (23)

- Silit製品販売 (25)

- KMS なかがわ (472)

- 京都 (201)

- Mac iPhone iPad (78)

- 料理 (70)

- 和え物 (146)

- 汁物 (103)

- sakana (6)

- 焼物 (139)

- 煮物 (393)

- 蒸し物 (22)

- 麺類 (154)

- 油物 (45)

- 炒め物 (10)

- 酢物 (20)

- 飯物 (132)

- 拘り (114)

- 思い (118)

- 甘い物 (194)

- 今日の瑠璃茄子2012 (24)

- 瑠璃茄子への道 (130)

- へびろて (2)

- マクロビオティック (94)

- アグリ (80)

- ソトメシ (21)

- レジニススム (31)

- 京まくろび (340)

- 今日の弁当。 (145)

- 塾生のお弁当 卒業作品 (4)

- Tプラス販売 (5)

- 善右衛門的。cafe (84)

- 未分類 (612)

- 珈琲・コーヒー・Coffee (50)

- 写真 Photographed (7)

- おせち投稿 (79)

- おせち投稿2018-2019 (23)

- おせち投稿2019-2020 (26)

- おせち投稿2020-2021 (26)

- おせち投稿2021〜2022 (25)

- おせち投稿2022-2023 (25)

- おせち投稿2023-2024 (36)

- おせち投稿2024-2025 (34)

- おせち投稿2025-2026 (30)

- 塾生さん鱧骨切り (607)

- 小豆玄米炊飯の炊き方指導 (72)

- 煮物コース基礎力強化桂剥き (214)

musooyajiのtweet

-

「桂剥き道」カテゴリーアーカイブ

桂剥き投稿2021 Hyさん(82-2)

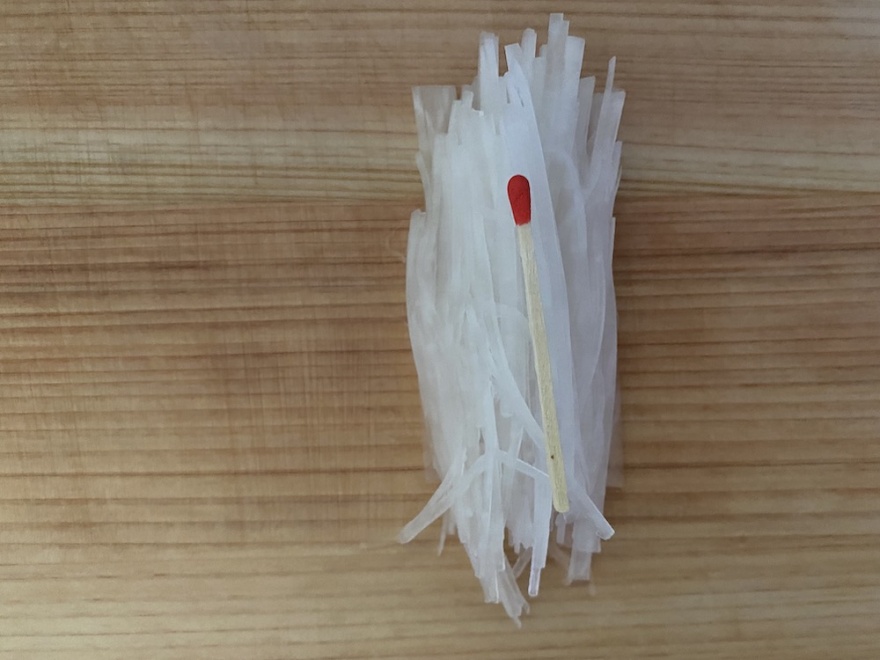

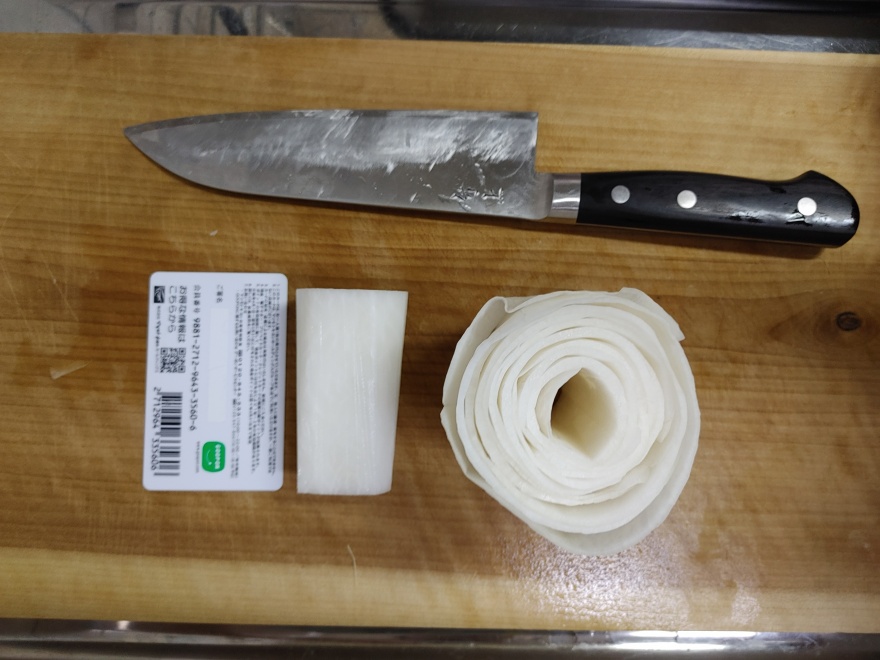

包丁砥ぎではすこーし10円玉が枚数多いように見えますが。砥ぎ上がりの刃先の画像を見ると見事に美しく砥げているので良いと思います

まな板チェックもかなり好成績ではないかと思います

桂剥きはさらに上達していますね 1さくにかかる時間が長すぎます 急いで荒れるのであれば今のままで良いです

急ぐのであれば右手では無く左手の動きを「速く」ではなく「長く」していきましょう。

急ぎましょうという課題はあなたには一番不安とストレスを与えてしまうことを私は理解しています

急ぐのと慌てるのは違うのだということをふまえて練習していきましょう

刻みはそんなに慌てなくてもリズミカルに打っていきましょう

桂剥き投稿2021 Otさん(137-1) 1

初投稿ですね がんばりましょう。

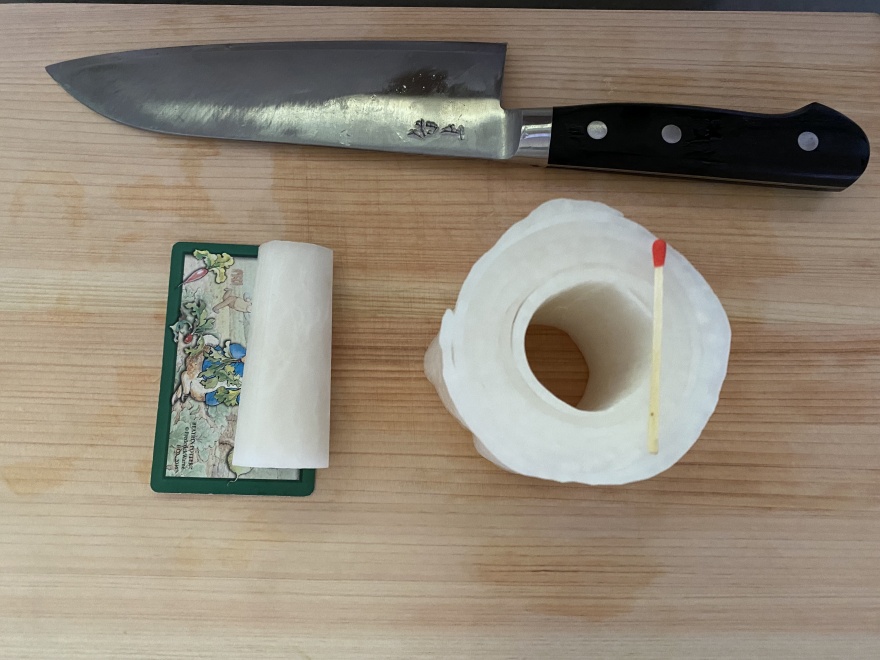

動画に音が入っていませんので音も聞こえるように撮影編集してください

Air桂剥きは定規で缶を押せていません 上げ下げするたびに定規がパタパタしていますね 上げても下げてもずっと定規で缶を押し当て続けてください それが面圧です

桂剥きのときに力んで右手と右脇をギューッと締めすぎです 結果 残った芯が下の細い逆パイロンになります

刻みの音が入っていませんね まな板がばたばた揺れています 滑り止めを正しく敷いて練習しましょう

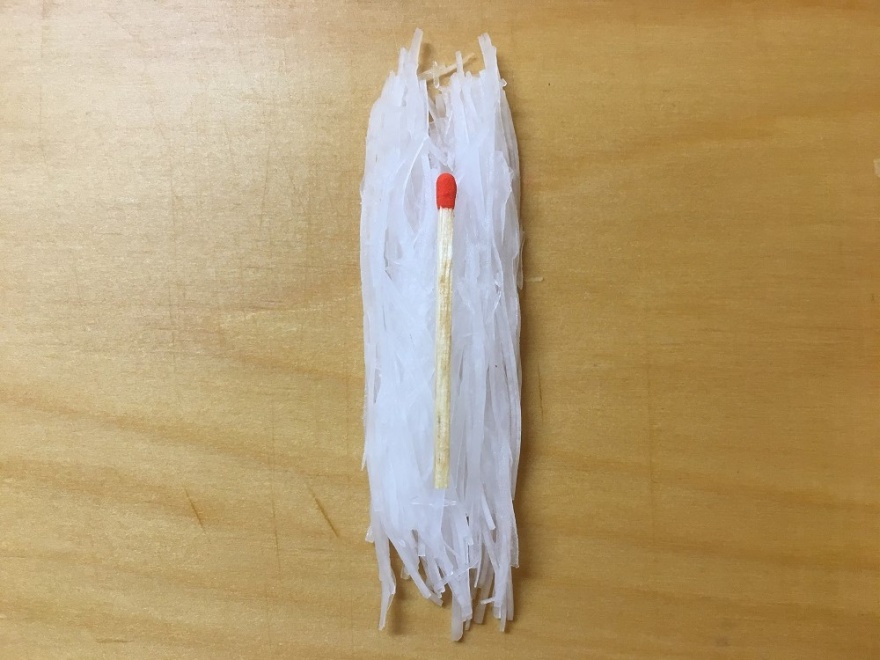

まだまだ剥けますのでもっと芯が細くなるまで練習しましょう これで何分ぐらいかかったかな? 時間測りましょう

まだまだ剥けますのでもっと芯が細くなるまで練習しましょう これで何分ぐらいかかったかな? 時間測りましょう

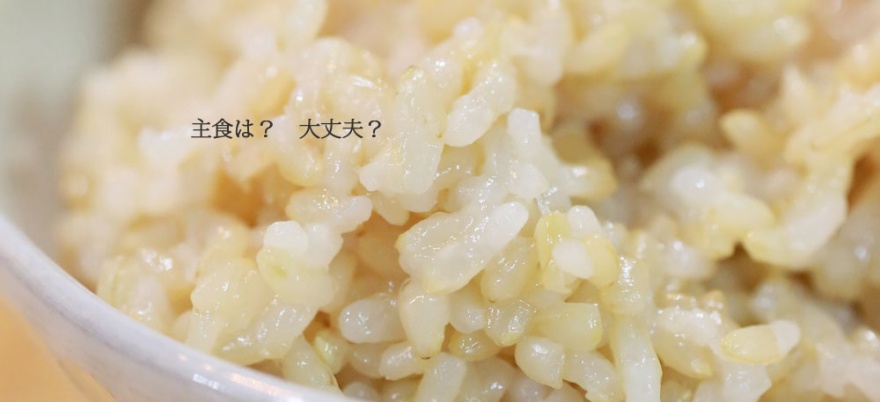

桂剥き投稿2021 Kaさん(131-1) 10

アルミバットの下に敷いた滑り止めが小さいようです。 ガタついているので濡れ布巾など面積の広いものを敷いて安定させましょう。

Air桂剥きは正しくできていますが、本当にこの速さテンポで大根も剥けるのか?をいつも自問していてくださいね。 でないとAir桂剥きとリアル桂剥きの2種類の練習を短い期間にしなければならなくなって効率がわるくなります。 覚えることは「1つ」なのです。 Air桂剥きのように大根を剥き、大根のようにAir桂剥きをする。 ですね。

桂剥き投稿2021 Kaさん(116-1) 9

包丁砥ぎが進化していますね 揺れもなく前後できています。 もう少しだけ押し付けがゆるくなればよいのですがねぇ。

Air桂剥きはできています。

桂剥きは・・ 予言しましょう このままいけば3回目の指怪我しますね。

右手で真左に押しています。

治りませんねぇ。 欲がつよいのでしょう。

剥きたい剥きたいするする剥きたいという欲が強すぎます。

剥けなくてもいい 綺麗に上下できていれば充分 と思えたときにスルスルいくのです。

刻みはリズムよくなりました あとはまな板へのアタックを弱めましょう。

桂剥き投稿2021 Saさん(120-1)

赤ペンと包丁砥ぎの速さがだんだん近づいてきましたね。 まったく同じテンポで動かせるようになりましょう。 刃の乱れが減ってくるはずです。

包丁の幅の半分より上はピカピカのままで砥ぐようにしましょう赤ペンが揺れるといろんなところに傷がつくのです。

桂剥きのときに右親指の指紋の中心の皮をピッと引っ掛けるのは私もたまになります。

指が短い人が精一杯伸ばして上げ下げをするとなるようです。

出血しなければ気にすることはありません。

刻みは同じテンポで繰り返し、再現性を高めてください。

揃った断面正方形を刻むには必要です。