昨日は、息子の2台目の車の納車日だった。

納車日といっても中古車なので、そんなに興奮するわけではない。

私が京都で借りているマンションの近くに、「スマート」を扱っているお店があって、かねてからそこでスマートを欲しがっていた息子。

埼玉のマンションの駐車場が1台空いたので、そこに入れるべく購入したのだった。

息子は同じスマートでも、「2ドアのターボ」が欲しかったそうな。

でも、なかなか市場に出てこなくて、近くのお店で見つけたときにはすでに予約済みだった。

この車は半年待ってくれた神戸のお客さんに納車されるのだそう。

息子は日常使いの車として気軽に乗るらしいのと、これ以上高いと自分のお金では無理なので、これで良しとしたらしい。

納車は京都でしてもらって、埼玉まで自分で運転して帰るのだそうな。

私は埼玉で納車してもらえばいいのにと思ったけれど、塾生さんで東京から車で通っている人がいて、その人の刺激を受けたらしい。

納車されてから、私も少し乗せてもらった。

助手席から見る京都の景色は、なんだかとても新鮮で、もっと乗っていたいなあ、このまま埼玉まで乗って行きたいなあという衝動に駆られた。

息子は小さい時から車が大好きで、初めて息子の運転する車に乗ったとき、運転の上手さに驚いた。

道路を舐めるように走るので、乗っているときのストレスが皆無なのだ。

だから、つい長距離を乗ってみたいなと思ったというわけ。

しかし、確定申告を前にして、事務仕事がどっさりあるので断念した。

***

息子を部屋から見送ったら、少しして携帯に写真が届いた。

近くの平安神宮の鳥居をバックにした写真だ。

このチョコレートのような色は「京都限定色」だそうで、息子がこの色に惹かれたらしい。

***

1月19日に阪神高速でトレーラーとトラックに挟まれて、軽自動車が30㌢の厚みになってしまった事故があったばかりなので、こんな小さい車で長距離を走ることを私は心配した。

息子は「大丈夫! 安全運転で帰るから」と言うが、事故はこちらが気をつけていても巻き込まれてしまう。

何しろ納車されたばかりの車で長距離なんて無謀だと思ったけれど、息子は長距離運転を楽しみにしていた。

事前にサービスエリアをよく調べ、休憩するところも決めていたらしい。

サービスエリアに到着するたびに写真が送られて来た。

最初は鈴鹿だった。

ちょうどその頃、私は息子が無事に帰れるようにと思い続け、同じ夕焼けを京都で見ていた。

次は浜松パーキングエリア。

「燃費が恐ろしく良い。リッター約22km」なんて書いてあった。

この辺で、新幹線の便利さを思い、東京から通う塾生さんの凄さを感じたらしい。

次は駿河湾沼津パーキングエリア。

早かったら富士山が見えたのにと残念がっていた。

「夜は真っ暗で、トラックの団子だらけで孤独だ。」

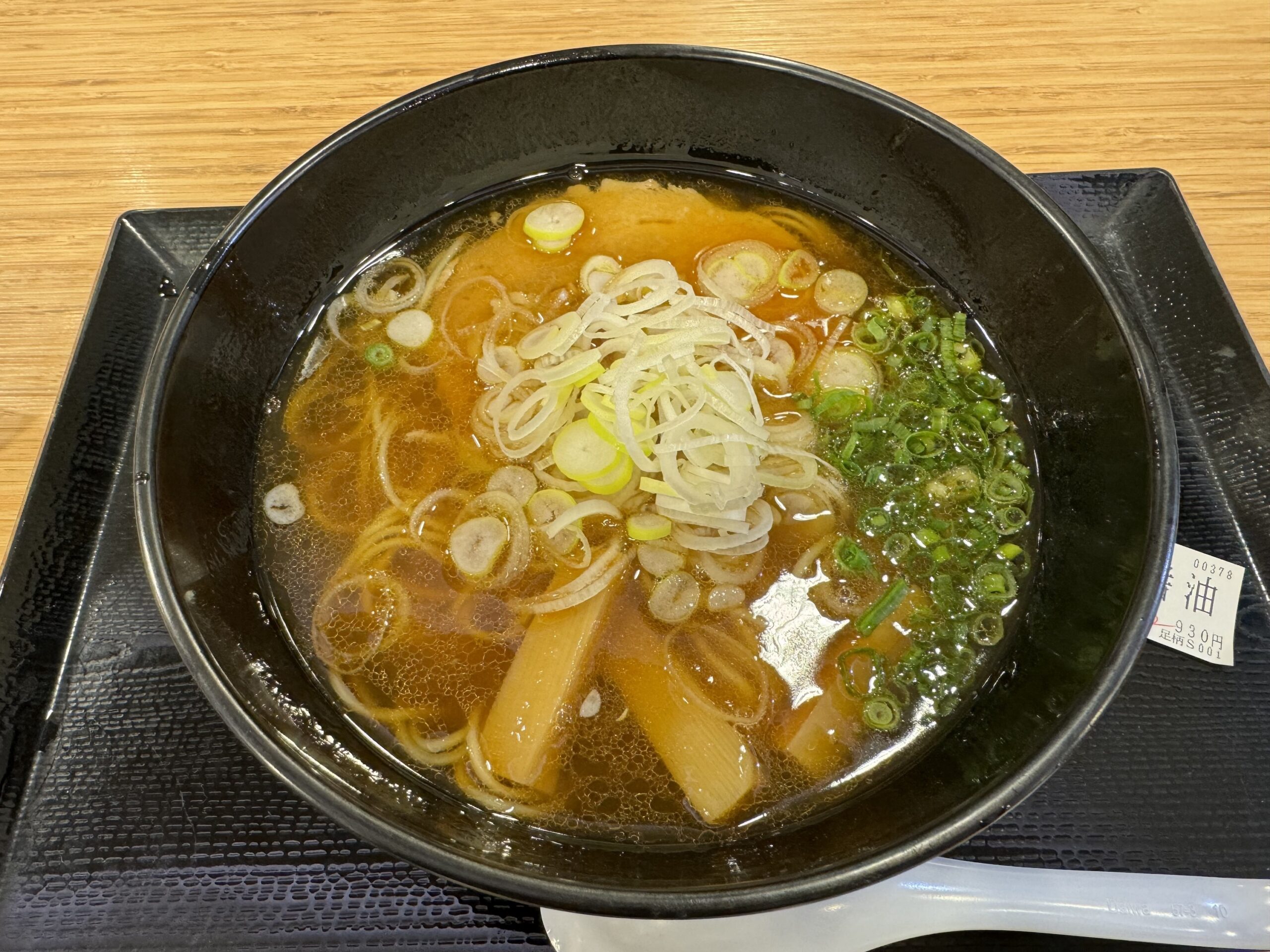

次は足柄サービスエリア。

ここでラーメンを食べたようだ。

「サービスエリアの割にはやたら美味しいな?と思ったら、ここのラーメン屋さん(らぁ麺 MORIZUMI)が監修だった。」

次は厚木パーキングエリア。

「やっと厚木PA 無給油で川越までなんとかいけそうだ。」

次は狭山パーキングエリア。

「やっと狭山PA。ガソリンあと2メモリ、家まで20km弱だから無給油で帰れる!」

夜中の2時すぎにやっと埼玉の自宅に到着した。

小さな車なのに、給油なしで帰れたとのこと。

「結構疲れた。新幹線のありがたみが凄い。」

┐(´д`)┌ヤレヤレ

お母さんも疲れたよ〜。

※参考までに

・モデル名 smart forfour 52kw Passion for Kyoto RHD

・塗色 オータムブラウン(メタリック)

・内装 レザーショウ

・型式 DBA-453042

・初度登録年月 2018年9月

・走行距離 54800km

・車検期限 納車前に車検完了

・購入価格 1,480,000円

販売店のInstagramに、写真が載っていた。

服装は黒と白なのに、車に合わせてわざわざチョコレート色の靴を履いて行った(笑)