美味しそうに出来ています。 色移りも発生していないですね。 合格です

美味しそうに出来ています。 色移りも発生していないですね。 合格です

ぴょんと立った絹さやは太いから麺やあらめと絡まないのです。 細く揃えて刻む練習をしましょう。

ブログ内を検索する

-

最近の投稿

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第2期 自由人コース5 12月

- 中川式バターカステラ

- 幸せコース11月の復習 Yaさん(155-1)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 12月

- 「おうちレストラン 第2弾」12月6日

- 自由人コース6 11月の復習 Saさん(21-9)

- 自由人コース6 11月の復習 Hoさん(3-3)

- 自由人コース6 11月の復習 Saさん(15-10)

- 自由人コース1 12月の復習 Haさん(29-4)

- 満足コース11月の復習 Moさん(33-9)

- 自由人コース1 12月の復習 Haさん(29-4)

- 年越しそば(晦日そば)を発売します 2025

- 「おうちレストラン 第2弾」11月30日

- 「おせちの苦手克服講座 魚編」 11月29日

- 自由人コース2 11月の復習 Kiさん(81-2)

- 秘伝コース 11月の復習 Saさん(142-3)

- 満足コース11月の復習 Koさん(136-1)

- 自由人コース1 12月の復習 Haさん(29-4)

- 自由人コース2 11月の復習 Itさん(113-1)

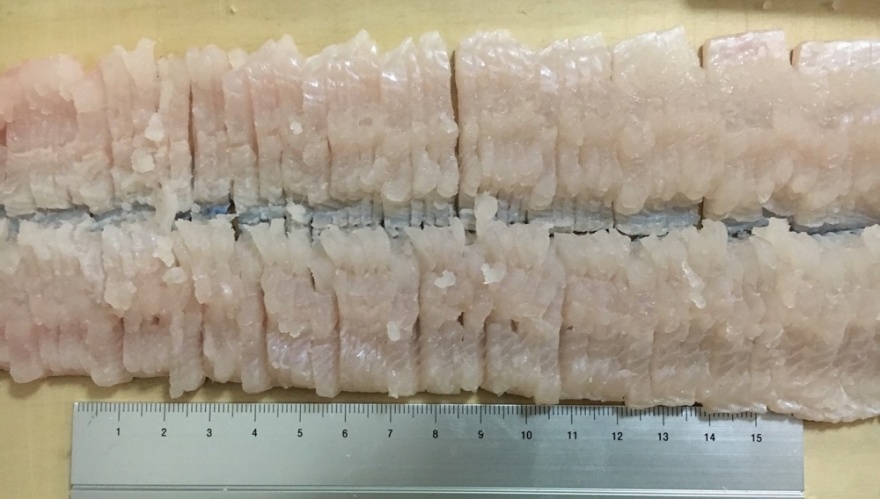

- 鱧骨切り特訓講座の復習 Itさん(113-1) 鱧納め

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第6期 自由人コース1 11月

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第6期 自由人コース1 12月

- 秘伝コース 11月の復習 Hoさん(100-1)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第12期 満足コース 11月

- 自由人コース5 10月の復習 Saさん(84-2)

- 自由人コース5 11月の復習 Saさん(31-1)

- 小豆玄米投稿2025 Saさん(139-1)

- 満足コース10月の復習 Saさん(139-1)

- 2025年 塾長鱧納め 11月20日

- 幸せコース11月の復習 Niさん(17-8)

最近のコメント

- 幸せコース11月の復習 Yaさん(155-1) に nakagawa より

- 幸せコース11月の復習 Yaさん(155-1) に Ya より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 12月 に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 12月 に 京子 より

- 自由人コース6 11月の復習 Saさん(15-10) に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 12月 に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 12月 に nakagawa より

- 自由人コース6 11月の復習 Hoさん(3-3) に nakagawa より

- 「おうちレストラン 第2弾」12月6日 に nakagawa より

- 自由人コース6 11月の復習 Saさん(15-10) に ゆき より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 12月 に ゆき より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 12月 に おはる より

- 自由人コース6 11月の復習 Hoさん(3-3) に おはる より

- 「おうちレストラン 第2弾」12月6日 に まりりん より

- 満足コース11月の復習 Moさん(33-9) に nakagawa より

- 自由人コース1 12月の復習 Haさん(29-4) に nakagawa より

- 満足コース11月の復習 Moさん(33-9) に ここ より

- 自由人コース1 12月の復習 Haさん(29-4) に kyoro より

- 「おうちレストラン 第2弾」11月30日 に nakagawa より

- 「おうちレストラン 第2弾」11月30日 に ひかる より

- 自由人コース1 12月の復習 Haさん(29-4) に nakagawa より

- 「おうちレストラン 第2弾」11月30日 に nakagawa より

- 「おうちレストラン 第2弾」11月30日 に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 11月 に nakagawa より

- 「おせちの苦手克服講座 魚編」 11月29日 に nakagawa より

- 「おうちレストラン 第2弾」11月30日 に nakagawa より

- 「おせちの苦手克服講座 魚編」 11月29日 に nakagawa より

- 秘伝コース 11月の復習 Saさん(142-3) に nakagawa より

- 自由人コース1 12月の復習 Haさん(29-4) に kyoro より

- 「おうちレストラン 第2弾」11月30日 に メロン より

アーカイブ

月別アーカイブ

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月

- 2007年3月

- 2007年2月

- 2007年1月

- 2006年12月

- 2006年11月

- 2006年10月

- 2006年9月

- 2006年8月

- 2006年7月

- 2006年6月

- 2006年5月

- 2006年4月

- 2006年3月

- 2006年2月

- 2006年1月

- 2005年12月

- 2005年11月

- 2005年10月

- 2005年9月

- 2005年8月

- 2005年7月

- 2005年6月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 2005年3月

- 2005年2月

- 2005年1月

- 2004年12月

- 2004年11月

- 2004年7月

カテゴリー

- 塾長の技 包丁使い (5)

- 塾長の技 鱧骨切り (3)

- 塾長の技 桂剥き (2)

- 塾長の技 だし巻き玉子 (1)

- 塾長の技 包丁砥ぎ (1)

- 塾長の技 料理動画 (5)

- シリット 圧力鍋の使い方 (3)

- 料理教室むそう塾 (2,825)

- 中川式玄米の炊き方指導 (4,521)

- 塾生さんのだし巻き玉子 (19)

- 塾生さんの桂剥き (2)

- 塾生さんの包丁使い (6)

- 漬け物 (222)

- 技術 technique (9)

- 今日の復習 (7,453)

- 出し巻き投稿 (921)

- 桂剥き道 (3,869)

- YouTube集 (23)

- Silit製品販売 (25)

- KMS なかがわ (472)

- 京都 (200)

- Mac iPhone iPad (78)

- 料理 (69)

- 和え物 (146)

- 汁物 (103)

- sakana (6)

- 焼物 (139)

- 煮物 (393)

- 蒸し物 (22)

- 麺類 (154)

- 油物 (45)

- 炒め物 (10)

- 酢物 (20)

- 飯物 (132)

- 拘り (114)

- 思い (117)

- 甘い物 (194)

- 今日の瑠璃茄子2012 (24)

- 瑠璃茄子への道 (130)

- へびろて (2)

- マクロビオティック (94)

- アグリ (80)

- ソトメシ (21)

- レジニススム (31)

- 京まくろび (340)

- 今日の弁当。 (145)

- 塾生のお弁当 卒業作品 (4)

- Tプラス販売 (5)

- 善右衛門的。cafe (84)

- 未分類 (611)

- 珈琲・コーヒー・Coffee (50)

- 写真 Photographed (7)

- おせち投稿 (79)

- おせち投稿2018-2019 (23)

- おせち投稿2019-2020 (26)

- おせち投稿2020-2021 (26)

- おせち投稿2021〜2022 (25)

- おせち投稿2022-2023 (25)

- おせち投稿2023-2024 (36)

- おせち投稿2024-2025 (34)

- 塾生さん鱧骨切り (607)

- 小豆玄米炊飯の炊き方指導 (72)

- 煮物コース基礎力強化桂剥き (214)

musooyajiのtweet

-

落としの花が咲いていませんね。 湯引きの仕方を間違っているのかな?

落としの花が咲いていませんね。 湯引きの仕方を間違っているのかな? 美味しそうに出来ています。 よく染みています。万願寺も茄子も良い発色で仕上げられています。盛り付けも良いです 合格です

美味しそうに出来ています。 よく染みています。万願寺も茄子も良い発色で仕上げられています。盛り付けも良いです 合格です 感じを掴んでいますね 合格です 万願寺かズッキーニを天近くにおきましょう。

感じを掴んでいますね 合格です 万願寺かズッキーニを天近くにおきましょう。 上手にできているのですが ピンぼけです しっかりピントを合わせて大きな画面で確認してからメール添付しましょう

上手にできているのですが ピンぼけです しっかりピントを合わせて大きな画面で確認してからメール添付しましょう

美味しそうに出来ています。 自衛隊色にならずによく染み込んでいます。 合格です

美味しそうに出来ています。 自衛隊色にならずによく染み込んでいます。 合格です