ブログ内を検索する

-

最近の投稿

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 幸せコース 第17期 2月

- 小豆玄米投稿 Miさん(103-1)

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- 幸せコース1月の復習 Saさん(64-5)

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(155-1)

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(155-1)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第11期 秘伝コース 2月

- 小豆玄米投稿 Azさん(157-1)

- 「第8回 中川式小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」 2月7日

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(3-3)

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4)

- 令和8年 2026年 節分会 丙午

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(100-1)

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- 秘伝コース1月の復習 Saさん(142-3)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 2月

- 自由人コース1 1月の復習 Haさん(29-4)

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4)

- 自由人コース6 1月の復習 Hoさん(3-3)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第12期 満足コース 1月

- 満足コース 12月の復習 Saさん(139-1)

- 自由人コース6 1月の復習 Saさん(21-9)

- 自由人コース6 1月の復習 Ohさん(15-10)

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4)

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第6期 自由人コース1 1月

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 5期 自由人コース2 1月

最近のコメント

- 小豆玄米投稿 Miさん(103-1) に nakagawa より

- 小豆玄米投稿 Miさん(103-1) に こま より

- 幸せコース1月の復習 Saさん(64-5) に nakagawa より

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(155-1) に Ya より

- 幸せコース1月の復習 Saさん(64-5) に おかめ より

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(155-1) に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第11期 秘伝コース 2月 に nakagawa より

- 「第8回 中川式小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」 2月7日 に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第11期 秘伝コース 2月 に nakagawa より

- 自由人コース6 1月の復習 Ohさん(15-10) に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 2月 に nakagawa より

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(155-1) に Ya より

- 「第8回 中川式小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」 2月7日 に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第11期 秘伝コース 2月 に おはる より

- 「第8回 中川式小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」 2月7日 に おはる より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第11期 秘伝コース 2月 に じゅんじゅん より

- 自由人コース6 1月の復習 Ohさん(15-10) に ゆき より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 2月 に ゆき より

- 「第8回 中川式小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」 2月7日 に 麻莉 より

- 満足コース 12月の復習 Saさん(139-1) に nakagawa より

- 満足コース 12月の復習 Saさん(139-1) に ようちゃん より

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(3-3) に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 2月 に nakagawa より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第12期 満足コース 1月 に nakagawa より

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4) に nakagawa より

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(100-1) に nakagawa より

- 秘伝コース1月の復習 Hoさん(3-3) に おはる より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 2月 に 京子 より

- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第12期 満足コース 1月 に 京子 より

- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4) に 山岸周子 より

アーカイブ

月別アーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月

- 2007年3月

- 2007年2月

- 2007年1月

- 2006年12月

- 2006年11月

- 2006年10月

- 2006年9月

- 2006年8月

- 2006年7月

- 2006年6月

- 2006年5月

- 2006年4月

- 2006年3月

- 2006年2月

- 2006年1月

- 2005年12月

- 2005年11月

- 2005年10月

- 2005年9月

- 2005年8月

- 2005年7月

- 2005年6月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 2005年3月

- 2005年2月

- 2005年1月

- 2004年12月

- 2004年11月

- 2004年7月

カテゴリー

- 塾長の技 包丁使い (5)

- 塾長の技 鱧骨切り (3)

- 塾長の技 桂剥き (2)

- 塾長の技 だし巻き玉子 (1)

- 塾長の技 包丁砥ぎ (1)

- 塾長の技 料理動画 (5)

- シリット 圧力鍋の使い方 (3)

- 料理教室むそう塾 (2,845)

- 中川式玄米の炊き方指導 (4,537)

- 塾生さんのだし巻き玉子 (19)

- 塾生さんの桂剥き (2)

- 塾生さんの包丁使い (6)

- 漬け物 (222)

- 技術 technique (9)

- 今日の復習 (7,481)

- 出し巻き投稿 (921)

- 桂剥き道 (3,869)

- YouTube集 (23)

- Silit製品販売 (25)

- KMS なかがわ (472)

- 京都 (201)

- Mac iPhone iPad (78)

- 料理 (70)

- 和え物 (146)

- 汁物 (103)

- sakana (6)

- 焼物 (139)

- 煮物 (393)

- 蒸し物 (22)

- 麺類 (154)

- 油物 (45)

- 炒め物 (10)

- 酢物 (20)

- 飯物 (132)

- 拘り (114)

- 思い (118)

- 甘い物 (194)

- 今日の瑠璃茄子2012 (24)

- 瑠璃茄子への道 (130)

- へびろて (2)

- マクロビオティック (94)

- アグリ (80)

- ソトメシ (21)

- レジニススム (31)

- 京まくろび (340)

- 今日の弁当。 (145)

- 塾生のお弁当 卒業作品 (4)

- Tプラス販売 (5)

- 善右衛門的。cafe (84)

- 未分類 (612)

- 珈琲・コーヒー・Coffee (50)

- 写真 Photographed (7)

- おせち投稿 (79)

- おせち投稿2018-2019 (23)

- おせち投稿2019-2020 (26)

- おせち投稿2020-2021 (26)

- おせち投稿2021〜2022 (25)

- おせち投稿2022-2023 (25)

- おせち投稿2023-2024 (36)

- おせち投稿2024-2025 (34)

- おせち投稿2025-2026 (30)

- 塾生さん鱧骨切り (607)

- 小豆玄米炊飯の炊き方指導 (72)

- 煮物コース基礎力強化桂剥き (214)

musooyajiのtweet

-

「桂剥き道」カテゴリーアーカイブ

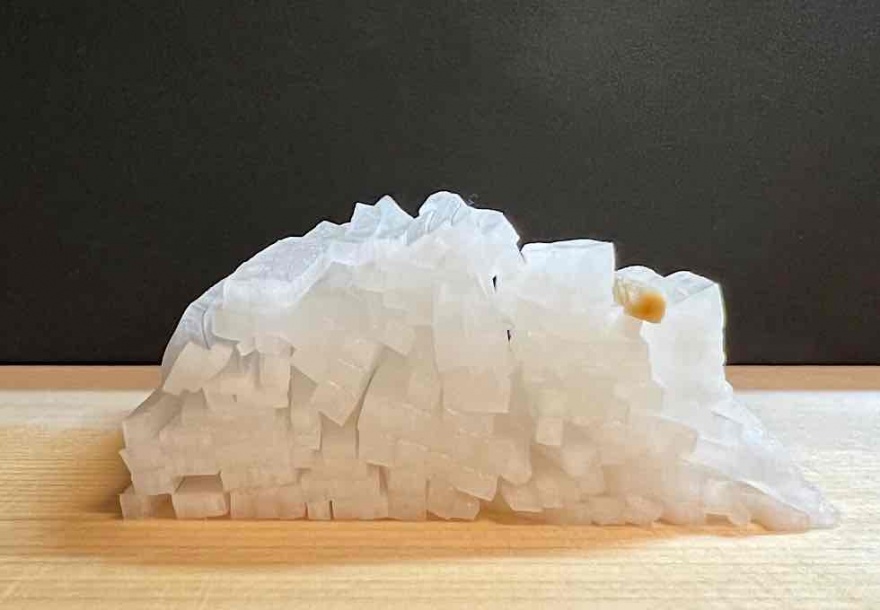

桂剥き投稿2022 Haさん(141-1) 14

おお、いよいよヨコケンに挑戦ですね。 ヨコケンになったら刻み画像2点はいりません。

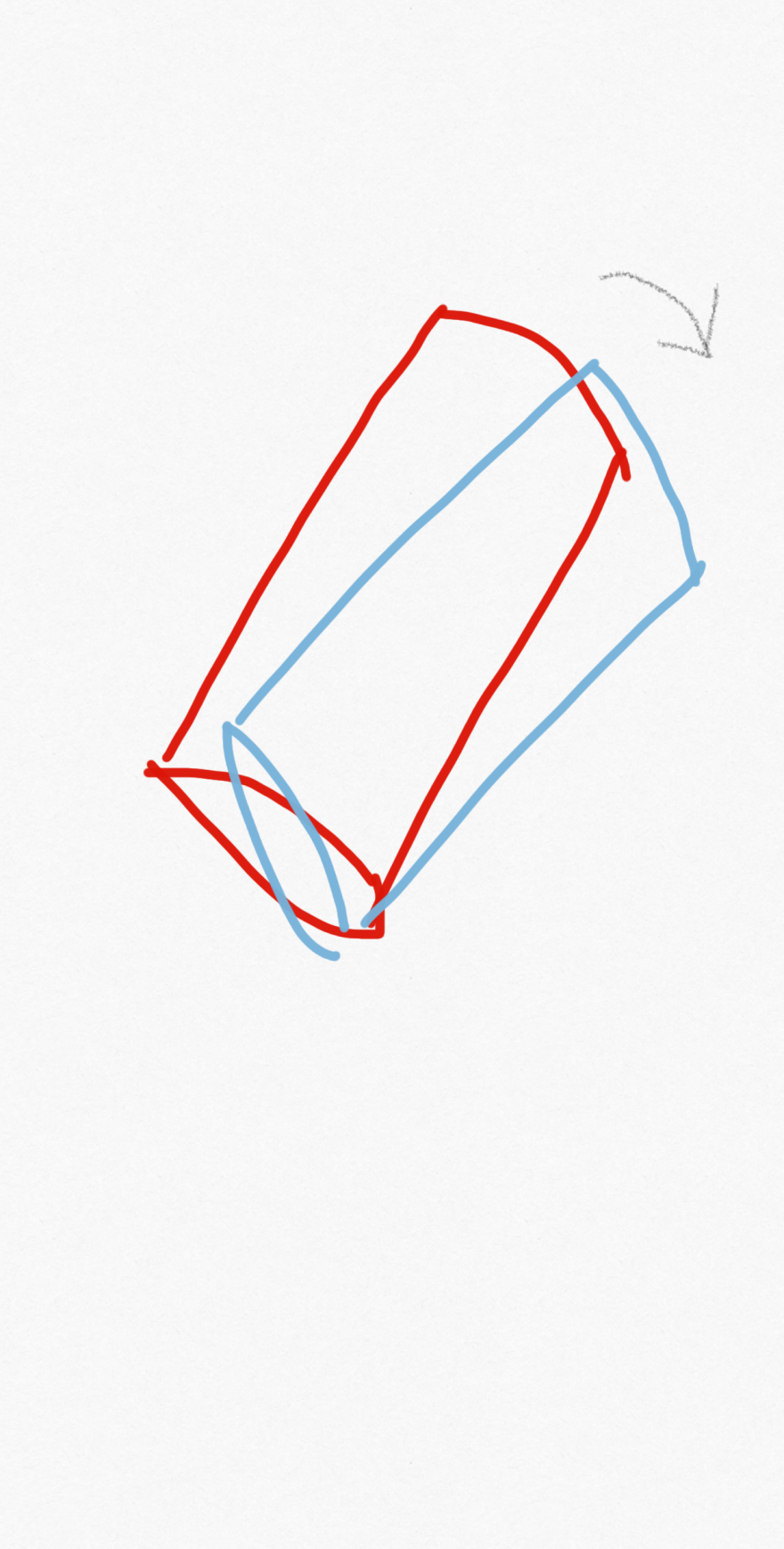

ぴら〜んが続かないのはなぜかわかりますね?

厚みが揃わないのと逆パイロンに剥くからです。

それだけを修正するだけですから簡単ですね。 薄くまっすぐ剥くのです。

逆パイロンになる原因はいくつもあるのですがあなたの場合は刃を上げながら奥に大根を倒している癖が原因です。 下の図のように。

ぴら〜んがつながらなかった今日の悔しさがあなたの後半の原動力となります。

楽しくなってきましたねー。

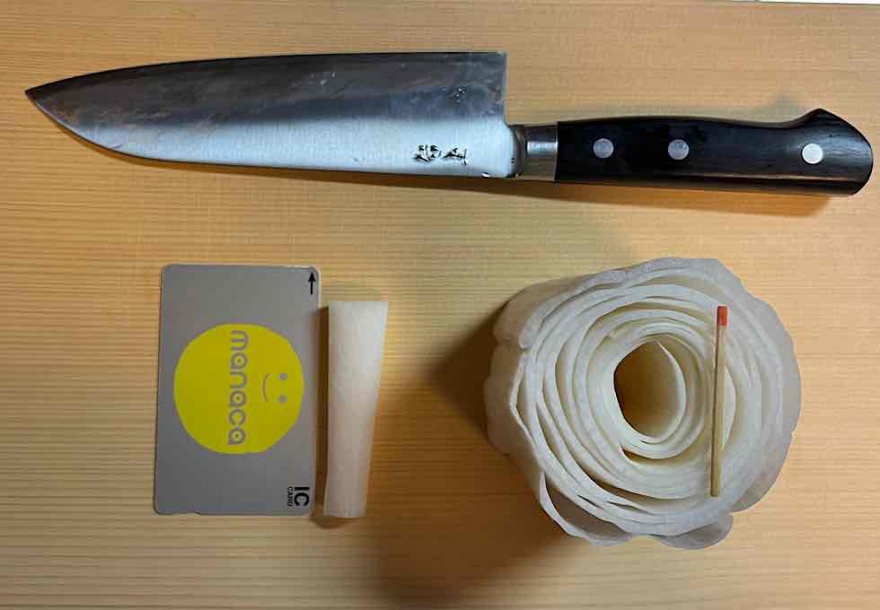

桂剥き投稿2022 Teさん(140-1) 8

上手になってきました 包丁砥ぎでは正しい動きを前編見られました。OKです。

あとはすべての行程において包丁を砥石に押し付ける動きを消してください。

砥石に包丁が触れるか触れないかのところで前後點せましょう。 これが赤ペンのときの筋肉関節の使い方です。 ここでやっと一致するのです。

桂剥きもできています。 もっともっと力みを抜きましょう。 小鳥が逃げてしまうくらいでOKです。 逃しましょう。

速く厚みを揃えて次の段階に進みましょうね。

桂剥き投稿2022 Yuさん(94-4) 14

包丁砥ぎはひくほうが荒れていますねぇ。

刻みはまだまだ握りすぎです。 小鳥が逃げる力加減で包丁を持ってください。

いつまでも力み癖が抜けないと進化が止まります。

急成長の後輩たちにブチ抜かれないよ言うに 自分を買える覚悟が必要でしょう。

画像が何個か壊れていました。 大きさ等チェックして置いてください。

桂剥き投稿2022 Tsさん(69-3) 3

Air桂剥きの左右の動きが順番が逆です。

まず定規が上に上がり始めてから紙を送り始めてください。

包丁砥ぎは 引く側の面を押して砥いでいます。 裏表を逆に覚えているようですので修正しましょう。

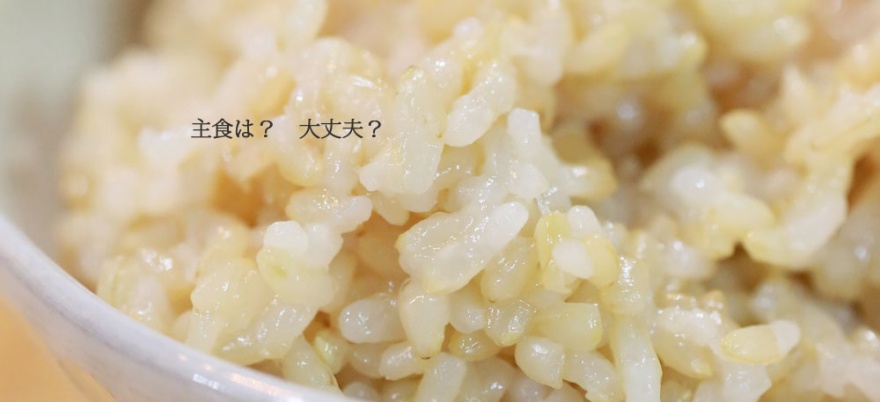

桂剥き投稿2022 Kiさん(142-1) 13

Air桂剥きも上手になりましたね。

桂剥きは右手を上下させて左手で大根を送り込むという基本動作ができるようになりました。

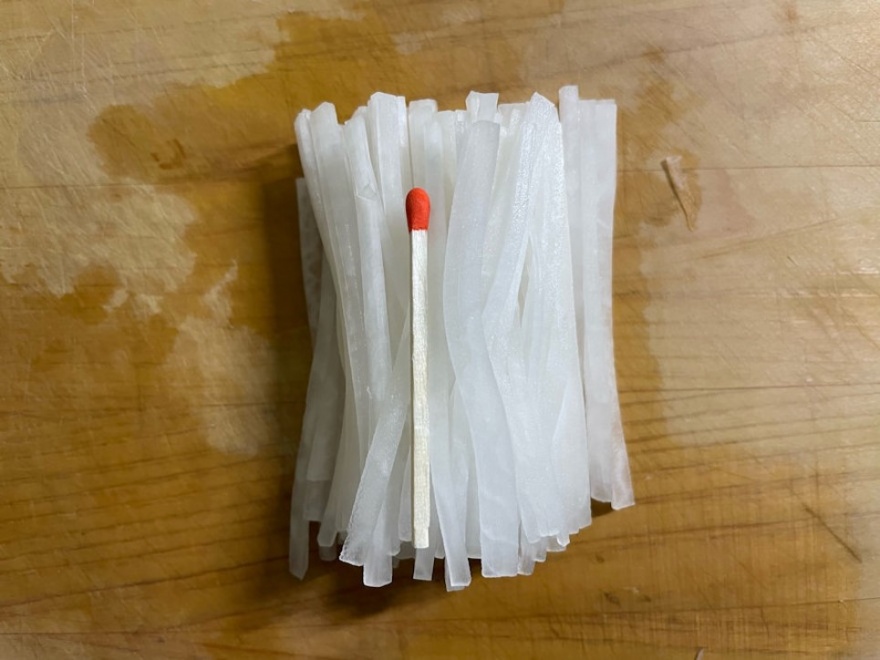

マッチ棒の厚さに剥いているつもりなのにマッチ棒より厚くなったり薄くなったりしますよね? これが無くならない限り次の段階には進めません。

剥いたシートが波打つのは面圧のオンオフが激しいからです。

刃が一番上まで上がったあと、また下の元の位置まで刃をおろしますよね?

その上げきったときに面圧をパカッと解除してしまうのです。

ご自分の動画をよーく見てみましょう。 すーーーい、パカッ すーーーい パカッ ってなってるのがわかるはずです。

このパカッを無くすのです。 簡単です。 刃を下ろす時も面圧を当て続ければよいのです。 これはAir桂剥きのときから練習してくださいね。

はい! がんばろう!